5. 個体と概念

前章では,思考の定義・哲学の定義を暫定的に行ない,思考は哲学と推論であり,哲学は概念の判断を主観が行なう過程であるということになった。そして,思考および哲学に必要であると思われる「概念」「判断」「主観」「推論」を順番に吟味していくこととなった。本章では,まず「概念」を吟味し,整理しておきたい。

5.1 個体

では,実際に概念の種類や生成過程などについて論じていくことにする。まず,概念とは単語で表現されるような,事物の一般的な性質・特徴(心的イメージ)であった。そのため,概念の元になると思われる事物,その中でも具体的な個体から考えていくことにしよう。まず個体とは,概念に対して見たり触れたりできる具体的な物体や生物である。例えば,<東京タワー>や<バラク・オバマ>などが個体である。

世界の分節化と個体の生成

では,個体はどのように生成されるのだろうか。まず,個体というのは主観世界においては,認識に先立って最初から世界の中にあるわけではない。客観世界においては,物は認識によらず存在しているが,主観世界では存在は認識によって成立することとしたい。つまり,主観が無意識的であれ働きかけて混沌とした世界から個体を切り出しているとする。

なぜそのように考えるのか。例えば,黒一色の世界を想像してみよう。ここでは視覚のみを代表させるが他の感覚でも同じことが言える。視覚上に真っ黒な世界が広がっている。

図5.1 黒一色の世界

視界のすべてが黒だったら,仮に黒い犬がいても,黒いボールがあってもわからない,分けることができないということになる。客観世界ではそれでも黒い何かがあると言えるだろうが,主観世界では少なくとも主観にとっては何かがあるかどうかさえわからない。

「世界」の章でも述べたとおり,私はすべてが経験に基づくべきであると考えている。それを前提として考えると,すべてが真っ黒であるときは個体の存在については何も言えないということになる。つまり,一色の世界では個体の存在が経験に基づいて定義できない。よって,主観世界はもともと分節化されて個体が集まった世界ではないとしたい。そして,我々が個体を認識するときは混沌とした経験自体(主観世界)を分節化していることになる。

つまり,元々主観世界は1つの混沌とした世界である。まず,そこから1つの個体を切り出して世界を2つに分ける。次に,もう1つの別の個体を切り出して世界を3つに分ける。以下,これを繰り返していき,世界は個体の集まりであると言えるようになるのである。

分節化の条件

では,その個体の切り出しというのはいったいどのように為されているのだろうか。そこで,先ほどとは少し異なる,このような視覚を考えてみる。

図5.2 黒と灰色の世界

黒一色の世界ではなく,灰色の円が認められる黒い世界となった。この場合ならば,灰色の円が個体として存在すると言えるだろう。これは経験によって確かめられる事実である。しかし,なぜこの灰色の円があると言えるのだろう。この灰色の円を経験により確認できる理由や根拠は何だろう。

まず整理しておくと,この状況では,黒は背景,灰色は個体と言えるだろう。つまり,我々はこのような状況では,黒色の背景から,灰色の円を個体として切り出して認識していると言える。ここで,同じ色のまとまりが個体を認識する根拠になっていると思う人がいるかもしれない。では以下のように,灰色の円の輪郭がぼやけて,背景と滑らかにグラデーション的につながっている場合はどうだろうか。

図5.3 黒とぼやけた灰色の世界

これも同じ灰色がまとまってはいる。しかし,輪郭がはっきりとしないため,暗闇の中に光が浮かび上がったように見え,あまり個体という感じではないように思われる。

我々はまず色という質感の違いを識別できる。同じ色が続いていれば,それは同じ背景,または同じ個体が続いていると考える。そして,色がグラデーションのようにゆるやかで連続的な変化程度であれば,そこが異なる個体や背景との境界とは認識されにくい。例えば,虹や炎,煙や霧といったものである。これはおそらく,その連続的な変化のどこから別の個体や背景が始まっているのかをはっきりと決められないからだろう。その分け方は無数にある。よって,個体として分けるには不十分である。経験則として,そういった「擬似個体」は触れることができない。

それに対して,輪郭がはっきり,くっきりしている場合,すなわち色の変化が段階的になっている部分では,別の個体,別の背景がそこを境に始まっていると認めることができる。これならば,連続的な色の変化に比べて,個体や背景の分け方はその段階的な変化をつないだ曲線上の一通りとなり,誰でも同じように個体や背景を別々に分けることができるだろう。

そのため,個体認識において「輪郭」というものが必要不可欠な要素であるように思われる。ここでは「輪郭」とは,異なる質感の境界のこととする。もちろん,同じ色のまとまりという要素も必要ではあるが,これだけでは前述の場合において個体と認めるのが難しいように思われる。なお,幅をもたない線でないかぎり,輪郭で囲まれたものは同じ色のまとまりを伴う。現実的に,見える線であれば十分に幅をもっているので,輪郭で囲まれていることは個体として存在するための必要十分条件であり,同じ色のまとまりは個体存在の必要条件であると言える。

このように,色の段階的な差(色の段差)の情報すなわち輪郭を利用することで,混沌とした世界を背景と個体などに分けることができる。すなわち,個体を背景から切り出すことができると言える。

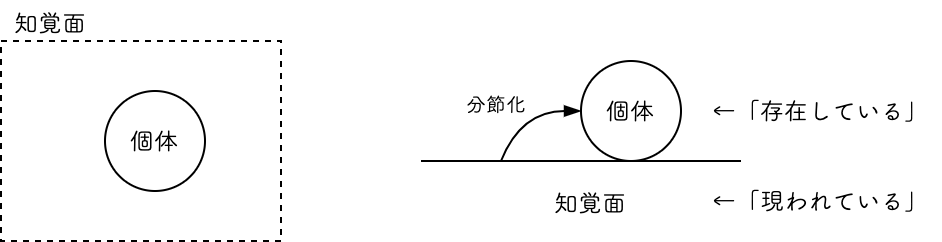

知覚面

次に,以上の考えを主観世界と合わせて考えてみよう。考えやすくするために,やはり知覚の中でも視覚に限定して考える。まず,知覚というのはまとまった混沌としたデータとして一気にやってくる。そこから輪郭を抽出し,分節化することで個体を個体として認識する。この一気にやってくる知覚データ(主観世界の一部)を「知覚面」と仮に名づけよう。

例えば,消しゴムを知覚面から切り出す状況を考える。まとまって混沌とした知覚面がまず現われて,そこから輪郭を抽出し消しゴムが分節化される。ここで注意しておきたいのは,消しゴムの知覚だけがやってくるのではないということである。つまり,消しゴムとその背景を含んだ混沌とした知覚面がやってくるのである。あくまで与えられる知覚は混沌としたものであり,そこに個体を見い出すのは主観の分節化によるということである。

図5.4 消しゴムを主観が分節化する様子

ここまでは,視覚的な知覚面のみを考えてきたが,同様に触覚的な知覚面でも個体を輪郭によって分節化できると思われる。しかしながら,他の感覚すなわち聴覚・嗅覚・味覚といったものは時間的な1次元的な情報であり,同一質のまとまりや異なる質の境界(輪郭)を感じることはできるが,それから個体と同じような存在を切り出すということは考えにくい。よって,現時点では個体は視覚・触覚の知覚面上でのみ分節化され,存在するとしたい。

他の感覚からは個体は分節化できないが,その代わりに音・匂い・味などを分節化することはできるだろう。これらの個体ではない存在らしきものは後の「存在」の章で詳しく扱うことにする。

個体の存在の定義

ここまでで個体の生成について検討してきたが,ここで知覚面上の個体の存在を定義したい。これは,存在観を設定することと言ってもよく,どういうものを個体の存在と認めるかを明示的にすることでもある。また,これは知覚面上の個体の定義でもある。後ほど述べるが,存在は知覚面上だけではなく,記憶の中にも認めたいので,このように限定しておく。

以上の議論を踏まえ,知覚面上の個体の存在を輪郭で囲まれたものとしたい。また,輪郭とは,異なる質感の境界としておく。視覚の知覚面上では,色の段差ということになる。

個体とは,視覚または触覚の知覚面上において輪郭で囲まれたものである。

我々は,質感を認識している。質感には種類があり,我々は質感が同じであることと違うということを認識できる。これによって,同一質のまとまりおよび質の段差(輪郭)を認知して,個体を輪郭で囲まれたものとして知覚面から分節化する。個体は知覚面から分節化された存在であるため,個体と知覚面では存在の次元が異なる。図にするとこのようになる。

図5.5 個体と知覚面の次元の違い

ここで注意しておきたいが,知覚面を「存在している」とは言わない。あくまで「現われている」と言うことにする。これは,知覚面は主観世界の一部であるからである。それに対して,個体は「存在している」と言うことにする。

何か存在を定義するためには枠組みとしての場が必要であるという直感がある。また,「世界」の章から,存在は経験によって基礎づけられなければならなかった。これらを踏まえると,経験されている知覚面から個体を切り出すという構図は非常に都合がよい。なぜなら,知覚面は経験そのものであり,また存在を支える場でもあるからである。すなわち,個体は経験であるところの知覚面に基礎づけられているという強固な正当性をもっている。

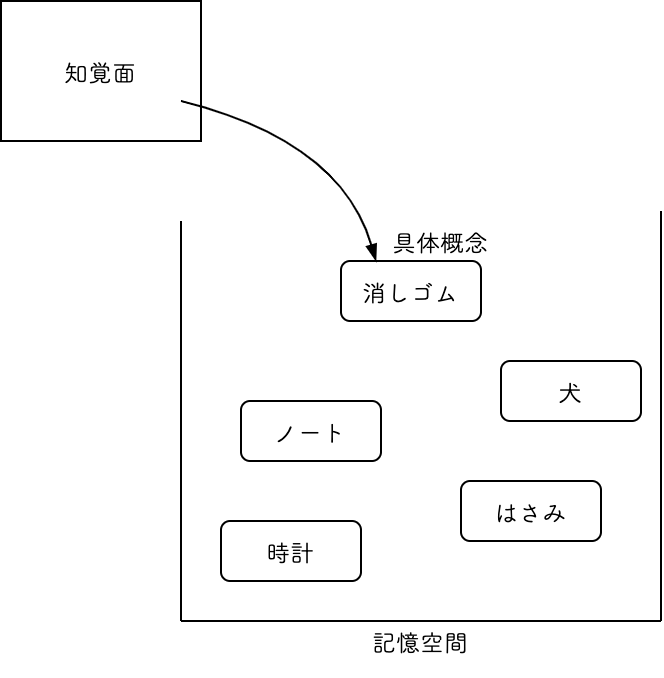

記憶空間

以上の議論で,我々は主観世界に働きかけて,個体を知覚面から切り出しているということになった。では,分節化された個体というのはいったいどこに行ってしまうのだろうか。もちろん最終的には記憶へと移行するのだろうが,それ以前の切り出した時点ではまだ知覚面の中にあるように思われる。そこで,個体は知覚面から分節化されるとまず最初に「知覚面上に立ち上がる」と表現したい。そしてその後,その個体は記憶へと移行する。

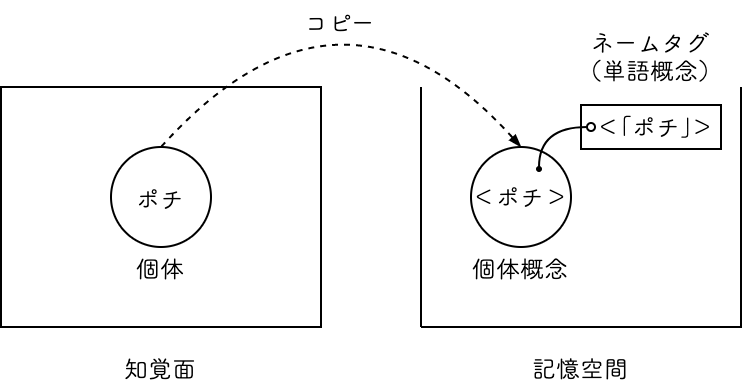

「記憶」というのは曖昧でよくわからないが,ここでは便宜的に「記憶空間」という語を導入して言い換えることで,状況整理を補助したい。それが何であるかは意識同様わからないが,個体を記憶するということは,ひとまず「個体を記憶空間にコピーすること」としておく。それで直接的にこの訳のわからなさが解決したわけではない。しかし,こうすることによって,わからないことをある種説明して,ある程度言語化することができる。ただ,これについてはあくまで様々にありうる説明のうちの1つにすぎないことをここで強調しておく。

また,このコピーされた個体を「個体概念」と呼ぶことにする。個体概念は個体の記憶である。

まとめると,個体の分節化により,個体はまず知覚面上に立ち上がる。その後,個体はコピーされ,個体概念として記憶空間へと移行する。また,この際に必要に応じて,記憶空間にコピーされた個体概念には名前がつけられる。この様子を「ネームタグがつけられる」と表現しておく。このようにして,個体は記憶されていると思われる。

図5.6 個体の記憶の仕組み

以上では,何かがあるということについて論じてきた。では,逆に何かがないとはどういうことだろうか。輪郭によって知覚面上で個体を切り出し,その個体が個体概念として記憶空間に収納される。その後,知覚面上からその個体がなくなれば,すなわち分節化できない状況になれば,「その個体はない。」と言えるだろう。これは,その個体は知覚面上にはないということである。言うまでもなく,記憶空間にはその個体概念はまだ残っている。そうでなければ「知覚面上に○○がない。」とは言えないからである。記憶にないものについて我々は語れるはずがない。また,「○○」は決して「記憶空間に○○(概念)がない。」と言うことはできない。それが言える時点で記憶としてあるからである。そして,「知覚面上に何もない。」というのは,知覚面上に個体を1つも分節化できないことを表している。

知覚面と主観世界

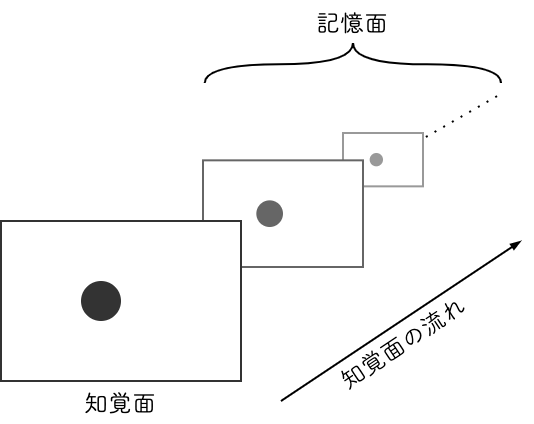

つづいて,知覚面についても少し詳しく吟味しておきたい。まず,知覚面には「流れ」がある。「1秒」ほど前までの知覚面ならば割と鮮明に残像として残っている。そこからは急激に薄れていく。薄れていった知覚面は鮮明ではないものの,ある種の記憶として蓄えられているように思われる。そこで,この薄れてしまった知覚面を仮に「記憶面」と名づけよう。

知覚面はまるでパラパラマンガのように次から次へと新しいものに取って代わる。これを「時間」をもち出して説明するのが科学などである。しかし,主観世界では「時間」が輪郭をもつものとして知覚されてあるわけではない。「時間」というのは存在ではない。認識の形式か,知覚面の流れを説明するためのものなのだろう。ただあるのは知覚面の流れだけである。やはり正直言って,なぜ,どのようにしてこの知覚面の流れが生じているのかはわからないし,わかりそうもない。ただ,その流れというものは確かにあるように思われる。

また,この知覚面の流れの中で,動きは輪郭をもつことになる。すなわち,始まりと終わりをもつ。よって,知覚面の流れは動きを成立させるための土台となる。

ここで,これまでに出てきた面と空間を整理しておこう。知覚面,記憶面,そして記憶空間を想定してきた。これらはすべて,主観的な意識体験の一部と考えられるため,これらは主観世界の一部ということにする。よって,主観世界に用いるあり方「現われている」という表現を,これら3つに対しても用いることにする。

\begin{equation*} \text{主観世界} \begin{cases} \text{知覚面} \\[5px] \text{記憶面} \\[5px] \text{記憶空間} \end{cases} \end{equation*}

図5.7 主観世界の構造

知覚面・記憶面では,実際には知覚だけでなく,感覚や感情などもデータとして与えられるとする。

個体のもつ視覚的な情報

次に,知覚面から切り出された個体のもちうる視覚的な情報を簡単に整理しておきたい。ここで,視覚的な知覚面のことを「視覚面」と呼ぶ。まずは知覚面の流れを含まないで考える。その場合,個体は大きく分けて「位置」「形」「大きさ」「色」などの情報をもつことになると思われる。位置には,「上下」「左右」「奥行き」が含まれる。

まずは位置について詳しくまとめる。個体を知覚面から切り出すときは必ず,「背景」がセットになっている。これは,質感の異なりを利用して個体を背景から切り出しているためである。個体の一部が別の個体にとっては背景となることもある。そして,個体が背景から切り出されたとき同時に,個体は背景の「手前」にあるように感じられる。逆に背景は個体の「奥」にあるように感じられる。これによって,奥行きという情報が与えられる。また,「ぼやけ」からも奥行きが感じられるだろう。

当たり前のことであるが,知覚面上の個体は知覚面の上のある“位置”を占めている。これは絶対的位置と言える。知覚面上のどこにあるかということは,その個体のみによって決まり,他の個体の位置によらないからである。例えば,「■は左側にある」という位置情報である。これは,「■は知覚面内の左側にある」という意味であり,補足すれば「■は知覚面の中心線より左側にある」ということである。

これに対して,相対的位置というのもある。これは,ある個体が別の個体に対してどこにあるかを示す情報であり,「位置関係」と言ってもよい。例えば,「■は●の左にある」という位置関係である。これはすなわち,「■は●に対して左にある」という意味である。このように我々は「上下」「左右」を把握している。

以上のように,「手前-奥」「上下」「左右」を利用して知覚面上で個体の位置を把握する。なお,こういった位置情報を把握する概念というのは先天的に知っていなければならないように思われる。

次に形について述べる。個体は輪郭によって背景から切り出されてくるが,その輪郭の曲線をその個体の形とする。これが個体の知覚面上での外形ということになる。個体はそれぞれの形をもっているが,大まかに一般化された形として,例えば丸い形,四角い形,星形などがある。

そして,視覚情報には大きさという要素も含まれる。これは視覚面上をその個体が占める割合として定めることができるだろう。遠近法は別として,個体の見かけの大きさのことになる。2次元的な知覚面上において,どれだけ大きく見えるかということである。

最後に,色という要素も視覚情報の中に分類しておくことにする。ただ,個体というのはそもそも色の質感の違いを利用して輪郭を見い出すことによって分節化される。そのため,色というのは大きさや形などと本質的に異なる性質をもっているように思われる。

以上が個体のもちうる視覚情報である。もちろん,視覚的なものだけではなく,他の情報ももつが,ここでは割愛する。

5.2 同一性

ここからは少し同一性について整理しておきたい。

質の同一性と連続性

次に,質の同一性について触れておく。我々は普通,この「○」とこの「○」の円の中の色が同じであると素朴に思う。同じ質(同じ色)として見えるため,これらは同じ質(同じ色)であると考える。これを「質の静的同一性」(知覚面の流れを含まない)と呼ぼう。同様に,さっき見た「○」と今見ている「○」の色が同じであるとも思うだろう。これを「質の動的同一性」(知覚面の流れを含む)と呼ぶことにする。

しかし,これらの質の同一性は本当にあるのだろうか。我々にはそう見えているだけであって,“実際は”,“本当の世界では”そうなってはいないのではないか。確かに,その可能性もなくはない。ただ,少なくとも,同じように見えていることだけは間違いない。やはり,我々に確かめられるのは知覚だけであり,その知覚を超えた“本当の世界”なるものは知覚できず,どのようなものか確かめられない。そんなものがあるのかさえわからない。

よって,知覚上は同じに見えているものを,“本当の世界”なるものをもち出して疑うことにはあまり意味がないように思われる。それを疑ったところで,やはり同じに見えているものは同じに見える。また,その“本当の世界”も確かめられないので,説明にしかなりえず,どの説明が本当かも,どれが正しいかもわからない。また,それが説明であるのならば,その説明は様々にありえるので,説明が1つに定まらないという問題もある。

おそらく,我々はそういった“本当の世界”なるものを考えずにはいられない存在なのだろう。しかし,“本当の世界”なるものは幻想である。ないとは言わないが,我々が思い描くかぎりでそれは幻想でしかない。

以上のことから,質の同一性はあるものとして議論を進めることとする。それでは,次に「質の連続性」はどうだろう。つまり,つながっているように見える同一質の連続体は本当につながっているのかということである。例えば,目の前に白い紙が1枚ある。白い紙は同じ質のひとまとまりで1つの個体として感じられるが,本当にそうだろうか。例えば原子のように,元々はバラバラだった小さな何かが集まってできているということはないのか。そんな懐疑に襲われることがある。

確かに,その紙の右側のあそこの部分と左側のそこの部分は別々の何かでできているかもしれない。しかし,このように分けることにあまり根拠がない。どこからどこまでがその粒であるのかの分け方が無数にある。すなわちこれも分け方が1つに決まらない。またこれにはきりがなく,ではその粒は何でできているのかという疑問が尽きない。

また,やはりそういったものは我々の知覚のレベルで確認できない。我々の知覚レベルでは,その白さは同じ質で,つながっているように見える。そもそも,この白い紙に関して言えば,ひとまとまりの質の連続体すなわち個体として私が認められる最小単位は結局この紙であるのだから,知覚上はこれ以上分けて扱えない。これをさらに分けて考えるということになれば,それはもはや知覚を超越した説明ということになる。説明が悪いとは言わないが,あくまでここが知覚と説明の境界線なのだろう。

よって,見かけ上で同一質の連続体は分割して別々の連続体として扱うことはしない。すなわち,質の連続性を認める。ここまでをまとめると,このようになる。

同じ質に感じられる部分は同じ質であり,同じ質がつながって連続しているように感じられる部分は同じ質がつながって連続している。

これにより,質の同一性と質の連続性を認める。

個体の同一性

ここからは知覚面の流れを考慮に入れ,個体の同一性について検討していく。

図5.8 薄れていく記憶面(視覚でのイメージ)

知覚面が流れるということは記憶面が次々と生成されるということでもある。新しい知覚面が現われ,古い知覚面は記憶面となる。記憶面は薄れてはいくがある種の記憶として残っており,現在の知覚面とある意味で比較ができる。記憶面がなければ,おそらく知覚面の流れは,流れとして感じることはできないだろう。

知覚面が流れれば世界は流動し,個体も移動したり,変化したりと様々に連続的な動きを見せるだろう。ここで,個体が動くということは,その動く個体が動きながらも同じ個体であり続けるということである。つまり,個体が動くと言うためには個体の同一性が必要になる。

しかし,どうして個体が同一のものと言えるのか。なぜ,違う個体が現れてきただけではないのか。

静止した個体の同一性

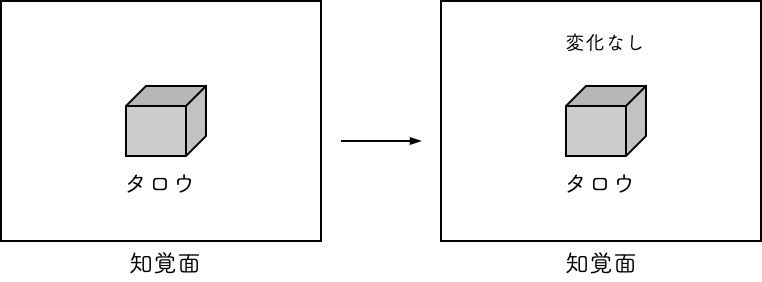

まず,ある個体(タロウ)が静止しているように見えるとする。

図5.9 静止している個体(タロウ)

静止して変化のないように見えるタロウ。我々は普通,このタロウを最初から最後までずっと同じタロウだと考える。しかし,本当にそうなのだろうか。我々が見ている世界とは別の本当の世界があって,そこではタロウと見た目がまったく同じジロウ,サブロウがいて,「タロウ→ジロウ→サブロウ→…」と高速に同じ場所で消滅生成して入れ替わっているが,我々にはその交代が速すぎてタロウがその場に静止しているようにしか見えないだけなのではないか。そんな懐疑に襲われる。

どうしてこうではないのか。確かに,知覚面上で変化はわからなかったが,タロウはタロウではない別のものに取り替えられた可能性もなくはない。しかし,これは非常に不自然である。変化がないから個体が入れ替わるタイミングに根拠がない。また,これでは「なぜ今,ジロウになったのか?」に答えられない。よって,有限の数の個体が入れ替わりながら1つの個体を構成しているという説明はあまり説得力がない。

それでは,無限大の数の個体が入れ替わっているというのはどうか。その可能性がないとは言わない。しかし,これもかなり不自然であるし,我々の処理能力にも限界があるため,あまり好ましい解釈ではない。そして,このように経験を整理するメリットがまったく感じられない。また,経験上では滑らかにつながって同一の個体として見えているのだから,それを別々の個体に分けるのはやはり不自然である。よって,主観世界の自然な解釈・整理のために,個体の時間的同一性を前提とすることにする。

よって,直前の例については,同じタロウが静止しているように見えるため,同じタロウが静止しているとする。

ちなみに,「タロウ→ジロウ→サブロウ→…」のように高速に交代するという説を取ったとしても,タロウ,ジロウ,サブロウを似たものとして「ひろし」と名づけてそれと並列したもの1と区別するようになるかもしれない。結局,我々は主観世界を中心に話をすることしかできないため,同じように見えるものは同じ1つのものとしたくなる。もしそうなれば,結局は「ひろし」が個体と同じ役割をすることになる。

動く個体の同一性

次に,ある個体が一定の速度で等速直線運動をしているとしよう。ここでも違う個体が生成消滅をくり返しているという可能性もありえる。我々の経験できないところで,経験できるものの存在を支えている何かがこのようになっていることはありうる。

しかし,我々が素朴に思うのは,同一の個体が一直線上を移動しているということである。それを正当化する1つの方法は,一意性があることだろう。つまり,1通りに定まるということである。もし,パラパラマンガのように,まったく別の個体が少しずつずれた位置で生成消滅をくり返し,あたかも1つの個体が動いているように見せているだけだとすると,次に,ではどのように一連の動きを分けていくかということが問題になってくる。その個体の動きは連続で切れ目がないことから,切れ目をそこに入れようとすると無数の選択肢があることになる。これでは1つに決まらない。分け方の根拠を作るのが難しくなるため,切れ目を入れるのは望ましくない。

また,もし無限大の数の個体の生成消滅によって説明されると,動きが意味を失う。なぜなら,それは無限大の数の個体が生成消滅しているだけであって,1つの個体が動いていることにはならないからである。動きに意味をもたせるには,この「生成消滅論」を排除せねばならない。

我々は様々な知覚の次元において,同一質2とみなしたものは同一の個体(存在)とみなす傾向がある。これを素直にすくいとっておきたい。

そのため,実際には無限大の数の要素から構成されていても,タロウが1つの同一個体に見えるならば,そう考えてよいのではないだろうか。これは“事実”かどうかはわからないが,状況を整理するのに非常に役に立つ考え方であり,ごく当たり前で自然な考え方である。

“実際”に個体が同一性をもっているかはわからない。やはりそれは我々の知覚を超えたところにある。だから,それについてあれこれ言うことができない。したがって,我々が同一性と語れるのは我々の解釈の世界の中だけであるのだろう。そうならば,我々が最も自然と考えるやり方で個体の同一性を定義しておくのがよかろう。

知覚面上で変化のない(静止する)ように知覚されるか,連続的に変化する(移動する)ように知覚される個体は同一の個体であるとする。

これを個体の(時間的)同一性と呼ぶことにする。

動きを可能にする条件

知覚面の流れは与えられたものとして現われており,そこに個体の時間的同一性を前提として加えると「動き」が結果として生成することになる。すなわち,個体の時間的同一性は「動き」という概念を可能にする条件でもある。そこで,「動き」に意味をもたせるためにも個体の時間的同一性を前提としておくことにする。

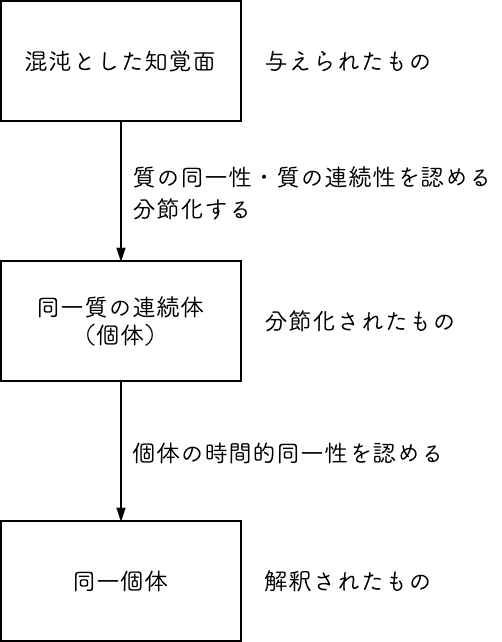

まとめ

ここで,個体の生成過程をまとめよう。まず,分節化されていない混沌とした知覚面が現われる。これだけでは世界は1つだけで混沌としており,何も語れないことになる。次に,質の同一性と質の連続性を認めると,混沌とした知覚面から,同一質の連続体(個体)を輪郭を利用して切り出し,分節化することができる。しかし,この時点では個体の時間的同一性がないため,同一の個体がそこにあり続けるととらえることができない。むしろ,世界は無数の個体から構成されるように思われ,扱いにくくなってしまう。そこで,個体の時間的同一性を導入し,変化がないか連続的に変化しているように感じられる個体は同一の個体と考えることとした。これにより,世界は有限の数の個体からなり,扱いやすくなった。この流れを図に示す。

図5.10 同一個体の生成過程

記憶による個体の再認知

先ほどまでの議論で,連続的に変化する個体は同一の個体とすることになった。それでは,不連続な変化をする個体は同一性が保たれないのだろうか。これでは,再会した友人Aは以前の友人Aとは別個体になってしまう。もちろん究極的にはそれは否定できないが,現実的にはそうは考えない。

では,この不連続な個体の同一性はどのようにして保たれているのだろう。それは記憶によって為されるというのが極めて素朴な回答だろう。

しかし,記憶によって個体を保持するというのはどういうことだろう。もし,個体の過去の視覚的イメージを写真のようにいくつかもっているだけならば,その個体が多少変化しただけで同一の個体とは認識できなくなってしまう。つまり,以前観測されたときと同じ構図,同じ服装,同じ表情など視覚的条件がすべて一致しなければ同じ個体とは認識できない。例えば,同じ人物が裸眼から眼鏡に変えたときなども,同じ人物として認識できないことになってしまう。

しかし実際は,ある程度 “小さな” 変化であれば,同一の個体として認識されるように思われる。そのため,多少変化した個体も同一の個体として扱うには判定条件が写真的一致よりも緩い,何かぼんやりした「基準」のようなものでなければならないように思われる。

個体のある瞬間の写真的な記憶はすぐ消えてしまったり,正確とは言いきれず,曖昧なことが多い。また,それでは情報量も膨大になってしまいそうである。それよりも基準のようなものであれば比較的容易に記憶できるのだろう。また,「あれは友人Aだろう」「Aに違いない」「Aなはず」といった推量なども利用して,特に問題が生じなければ厳密なチェックはしていないように思われる。

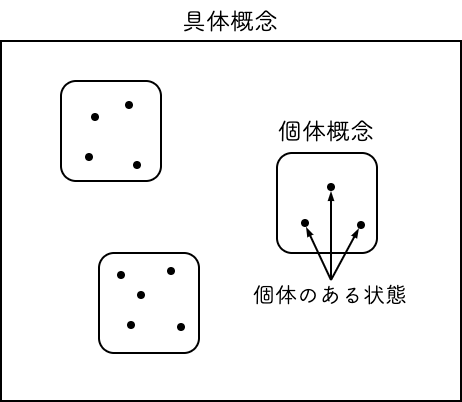

よって,先ほどは,ひとたび知覚面上に立ち上がった個体は,個体概念として記憶空間にコピーされると述べたが,厳密には個体概念は個体のコピーではなく,その個体を認識するための基準であり,それを作成して記憶空間に入れておくということにする。個体概念は個体についての基準である。基準であることから,ある程度融通が利く。また,個体概念は個体についての基準でもあるが,それはやはり個体についての記憶でもあると言える。そのため,これは記憶空間に入れられるわけである。

個体概念は個体についての基準である。

例えば,昔の友人Aらしき人を街中で見かけた場合を考えてみよう。見かけたときは「あれは本当に友人Aなのか?」と考えているとしよう。その場合,おそらく一時的には友人Aとは別の人として認識しているだろう。

かつて知覚面上にいた個体Aがいったん知覚面上から消え,再び時間が経った後で知覚面上にそれらしき個体が現われてくるときは,おそらく,まずは一時的に,その知覚面上の個体を仮の新しい個体Xとしているのだろう。それが記憶空間にある個体Aの過去のデータに基づいた個体概念aという基準によって,個体Xが個体Aと同一であると判断されれば,同一の個体Aとして改めて認識される。

個体の再認知は,おそらくその個体が知覚面から消えて,また知覚面に現われる度に毎回行なわれており,毎回,再認知される前は「○○候補の個体」「○○みたいな個体」「○○らしき個体」という仮の新しい個体がオリジナルのものとは別に知覚面上に再生成されるのだろう。普通,個体の再認知は対象が近くにいれば一瞬にして行なわれる。

ここまでをまとめよう。まず,混沌とした知覚面の中から輪郭によって個体を分節化する。このときこの個体は仮の個体Xとされる。この個体をまず再認知できるかを試みる。記憶された個体概念をすべて調べて,基準に当てはまり再認知できる個体概念があるか調べる。そこで基準に当てはまる個体概念があれば,その個体が再び知覚面上に現われたと認識,すなわちその個体の再認知をする。それに対して,基準に当てはまる個体概念が見つからなければ,その個体は未知の個体となり,新しくその個体の個体概念を作ることになる。

ちなみに,知覚面上から消えていた個体はどこかに存在していたのだろうか。当然,知覚面上には存在していなかった。しかし,忘れたわけではないので,記憶にあったと言えるだろう。よって,記憶空間には存在していたということになる。ただし,あくまで個体概念として記憶空間に存在していたということである。

5.3 概念

おおよそ,そのようにして我々は個体を認識するのだろう。我々が個体を認識すると,それらを分類できるようになる。似たような個体を集めて,グループにすることができる。性質や機能などについて共通した特徴がある個体の集まりは1つのグループとみなされ,それが概念になる。すなわち,個体の性質の認識を経て,概念が形成されていく。

また,このときの共通の特徴のことを 内包 と言う。例えば,<犬>という概念の内包は<しっぽをもつ><4本足である><ワンと吠える><動物である>などである。これに対して,概念というグループに属する1つ1つの事物を 外延 と言う。例えば,<犬>という概念の外延には,犬の<ポチ><クロ><ハチ>などが含まれる3。

個体を概念というグループに分類する利点は,複数の個体を同じ性質ごとに一挙に扱えるようにするためであると思われる。これにより,いちいちそれぞれの個体について探究をせずにすむ。概念同士の関係を探究すれば,個体同士の関係も導くことができるわけである。そのため,概念は個体の一般化と言ってもよい。このようにして得られた概念同士の関係をうまく調整していくことが哲学の役割ということにもなるだろう。

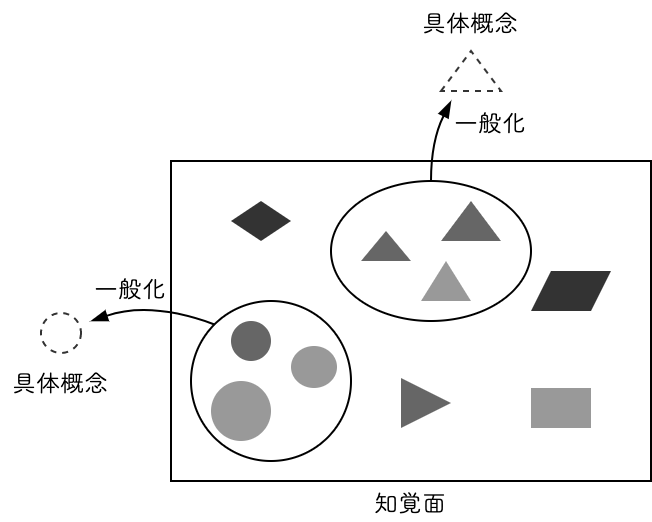

具体概念

知覚面上にあらゆる個体が立ち上がっている。それらを性質・機能・役割・形状などにより似たもの同士を集めてグループを作る。そしてそのグループに入れる条件が同時に暗に作られる。この条件が概念であるが,このように個体を材料にして作られた概念を「具体概念」と呼ぶことにしよう。そして,作られた具体概念は「基準」として記憶空間に蓄えられる。もちろん,これは記憶でもある。例えば具体概念には,<犬><ヒト><カレーライス><ノート><消しゴム><レタス><湯のみ>などがある。概念の中では具体的なものを表しているため具体概念と呼ぶ。具体概念の生成過程のイメージと,それらが記憶空間に蓄えられるイメージを図にして示す。

図5.11 具体概念の生成のイメージ

図5.12 具体概念で満たされていく記憶空間

例えば,目の前にある直方体の形をした白い物体は,鉛筆で書いた線を消すときに使う物体であり,「鉛筆で書いた線を消すことができ,そのために用いられる」という性質・役割によりその物体を<消しゴム>として分類する。そして,そのときの分類の基準が,記憶空間に具体概念として蓄えられる。

また,具体概念同士は包含関係をもつこともできる。例えば,<文房具>という概念の中に,<消しゴム><ノート><鉛筆><はさみ><ボールペン>などの概念が含まれている。これは,それらの含まれている概念の性質(基準)に共通する性質(基準)「書くことや紙の加工に関係する」などから<文房具>という新しい概念を作ったと考えられる。

このように,具体概念は個体概念を一般化したものと言える。そして,同様に個体概念も個体の情報を一般化したものと言える。

\begin{align*} \text{具体概念<犬} & \text{>} \begin{cases} \text{個体概念<ポチ>} \\[5px] \text{個体概念<クロ>} \\[5px] \text{個体概念<ハチ>} \\[5px] \hspace{50px} \text{︙} \end{cases} \\ & \xleftarrow[\text{一般化}] \ \end{align*}

図5.13 具体概念の構造

\begin{align*} \text{個体概念<ポチ} & \text{>} \begin{cases} \text{1月1日の(個体)ポチ} \\[5px] \text{1月2日の(個体)ポチ} \\[5px] \text{1月3日の(個体)ポチ} \\[5px] \hspace{50px} \text{︙} \end{cases} \\ & \xleftarrow[\text{一般化}] \ \end{align*}

図5.14 個体概念の構造

抽象概念

このように,具体概念は個体の集合から形成される。これに対して,単に個体から作られるわけではない概念もある。これを抽象概念と呼ぼう。抽象概念は簡単に言えば,抽象的なものを一般化したものである。例えば,抽象概念には,<言語><行為><問題><人生><意味><歩き><運動><サッカー>などがある。抽象概念の生成過程には様々なパターンがあるように思われる。そこで,抽象概念については後の「概念分類」の章で詳しく述べることにする。ただ,どんな抽象概念でもやはり心的イメージのようなものがあり,また別の言葉で説明ができるように思われる。後者については,他の概念の組み合わせで表現することができる,すなわち哲学ができると言ってもよい。

やはり,何らかのものを一般化したものが概念であるのだろう。概念について性質を調べておくだけで,そこに当てはまる外延すべてにその性質が当てはまると言え,便利である。具体概念は個体概念の一般化である。抽象概念は抽象的な存在(状況や個体の集合など)の一般化なのだろう。

概念の基準は外延か?内包か?

ここまで,概念というのは何かを一般化したものであり,それは基準をもつということであった。では,その基準というのは何なのだろう? その概念に含まれる外延だろうか? それとも外延に共通する性質である内包だろうか? それとも別の何かか? これについて少し考えておこう。まずは,基本的な具体概念で考える。

私は以前,具体概念は記憶された個体のみによって外延的に規定されていると考えていた。すなわち,具体概念の基準は外延であると考えていた。しかし,これは間違っている。なぜなら,我々は昔見た物をすべて覚えているわけではないからである。覚えている個体の集合で具体概念を定義しようとすると,今は忘れてしまったが,覚えていればその概念に含まれるような個体が含まれないことになってしまう。これは少し不自然である。なお,ここでは外延は覚えている個体として考えている。

例えば,かつて道を歩いていたときに見かけた1匹の犬。今はもうどんな犬だったかは忘れてしまったが,確かにあのとき犬と認められる個体であった。そしておそらく,覚えていれば今でも犬と認められるような個体であったとしよう。外延のみで具体概念を定義してしまうと,そういった犬を犬と呼べなくなるだけでなく,犬の基準を覚えている犬のみから構築しなければならなくなってしまう。正直言って,私は犬の個体の記憶などほとんどないので,これでは犬の意味が極めて狭いものになる。また,犬の外延の集合に追加するまでは,初めて見るものを犬と呼べなくなる。そして,では追加するかどうかの基準はどうするかという疑問も生じてしまう。

外延を覚えているかに関係なく,単に個体としたらどうなるか? こうすると,まだ出会っていない未知の犬なる個体もすべてその集合に入ってくる。しかし,まだ出会っていない犬が犬であることをどのように知るのだろうか? さらにこれでは,無限の数の個体を記憶していなければならないことになるが,それはやはり我々の能力的に無理がある。

または,出会ったことのある個体を外延として考えるとどうか? つまり,出会ったが忘れてしまった個体を外延に含める。このときも,新しく出会った犬らしき個体を犬の集合に追加するときにどういう基準で追加するかという疑問が残る。これも都合が悪い。

そのため,具体概念は個体(外延)のみで規定されているのではなく,個体から抽出された性質(内包)を基準として規定されていると考えた方がよいように思われる。これならば,忘れた個体があったとしてもそれらから抽出された基準だけは忘れずにまだ残っていると言うことができる。これにより,個体の1つ1つははっきり覚えていないけれど,概念が意味するところは覚えているという状況をうまく説明できる。また,それらの基準により,初めて見た個体もどの概念に属するか直ちに決定できることになる。そして,この基準は記憶でもある。

よって,具体概念は個体(外延)のみによってではなく,個体(外延)から抽出された共通性質(内包)を基準として規定されていると言える。そして,その基準というのは内包(性質)であるため,言葉(別の概念)で説明,記述することができる。よって,具体概念も本質的には抽象概念と同じで,哲学の対象となりうると考える。

このように,具体概念の基準は内包であると思われる。また同様に,個体概念や抽象概念,その他の概念の基準も内包であると考えられる。したがって同様に,哲学の対象はすべての概念ということになるだろう。

以上の議論を踏まえ,もう一度,具体概念の形成過程について考えておきたい。

概念抽出

まず,具体概念を作るためには,最低いくつの個体が必要だろうか?

例えば,柴犬のポチを考えよう。図のようにポチを,<柴犬>として見るか,<犬>として見るか,<動物>として見るか,<生物>として見るか,すなわち「ポチの見方」はポチだけでは決まらない。他にどのような個体,概念があるか,記憶されているかによって,このとらえ方は変わってくる。もしくは,何と比較するかで変わってくる。もしくは,何と同じ,似ていると見るかで変わる。

図5.15 ポチの見方

よって,個体概念<ポチ>1つだけでは<犬><動物>などの概念は作れないと思われる。概念を作るには,最低2つの個体(体存在)(要素)が必要であるようである。これは,やはり共通の性質を内包として抽出するためなのだろう。「共通」と言えるためには対象は2つ以上必要なのは言うまでもない。

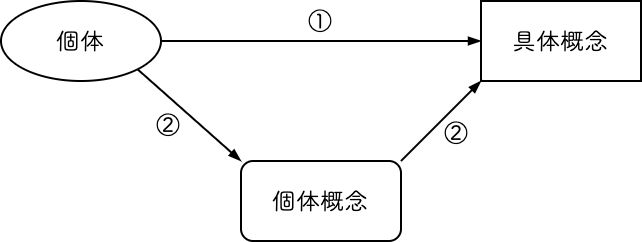

先ほど,個体からは個体概念が作られるということになった。では,具体概念は,個体から作られるのだろうか? それとも,個体概念から作られるのだろうか?

図5.16 具体概念の形成経路

つまり,この図の①と②のどちらの経路で具体概念が作られているか?

もちろん,個体を同時に複数知覚できれば①となる。今,目の前に,犬のポチ,クロ,ハチがいるとしよう。これらをまとめて<犬>の概念を作ることはできるだろう。

では,これはどうか? ポチ,クロ,ハチを同時ではなく,1日ごとに順番に見ていったとしよう。まず,1日目にポチを見る。そして,2日目にクロを見て,3日目にハチを見る。クロを見たときは,ポチはもはや個体概念<ポチ>として記憶されている。おそらく,それでも<ポチ>とクロの共通性,似ている性質をもとに,<犬>の暫定的な概念を作ることはできるだろう。もしくは,クロをいったん個体概念<クロ>にしてから共通性質を抽出して<犬>の概念を作ることができる。ひとたび,<犬>の暫定概念ができてしまえば,次にハチを見たときに,ハチもしくは<ハチ>も<犬>の中に追加し,<犬>の概念の修正をすれば済む。この仮定では②の流れが必要になる。①を使っている場合もあるかもしれないが,この例から②だけあれば概念は作れるということがわかった。

以上の議論から,具体概念は個体概念から作られていると考えるのがよさそうである。このように,「個体→個体概念→具体概念」のように似ている個別例を集めてグループを作り,それらの共通性質を抽出して概念を作ることを「概念抽出」と呼ぶことにしよう。これは一般化とも言える。具体概念だけでなく,個体概念や抽象概念なども概念抽出によって作られると言える。ほとんどの概念はこの概念抽出によって作られていると思われる。

しかし,新たに(2つ以上の要素をもつ)概念を作るときは,②のみを使うとしても,個体概念を作るために,個体を知覚しなければならない。そのため,これは頭の中だけでできることではないから,概念抽出は思考ではないと思われる。

とはいえ,現実には2つと言わず,もっと無数の個体を知覚し,それらの個体概念から具体概念を無段階的,連続的に作っているのだろう。

ここまでに,基本的な概念である個体概念と具体概念の形成過程について考えてきた。その概略とイメージを表と図に示す。

表5.1 具体概念の形成過程

|

知覚面(記憶面) |

記憶空間 |

言語表現 |

||

|

個体 |

→ |

個体概念 |

―――――― |

固有名詞 |

|

↓一般化 |

||||

|

具体概念 |

―――――― |

普通名詞 |

図5.17 個体・個体概念・具体概念の包含関係

概念は個体ほどはっきりとしてはおらず,とらえにくいものであるが,確かに記憶の中には入っているように思われる。そして,それはやはり基準のようなものに思われる。したがって,ここでは具体概念は基準として記憶空間に「存在する」としたい。

実質としては,概念は基準であると思われるが,心的イメージとしては1つのぼんやりとした写真のような像(理想像やシルエットのようなもの)で概念を記憶しているのかもしれない。そして,これらを概念の存在と定義したい。すなわち,概念の存在の定義は,基準および心的イメージである。個体概念の存在の定義も同様に,その個体に対する基準および心的イメージである。

概念は基準および心的イメージである。

本章で詳しく扱わなかった概念は,「概念分類」などの後の章で詳しく扱う。