13. 価値

さて,「価値」というのはどのような位置にある概念なのだろうか。哲学や思考の問題の中には価値の問題に還元できるようなものが少なくないように思われるので,哲学的・思考的には重要な概念に違いない。本論文の主題である「人生の意味」の問いに深い関わりのある概念でもあるように思われるので,ここで章を設けて価値について整理しておきたい。

価値の基本

まず,価値とは何か。価値とは,「よさ」「よい」ということである。そして,価値というものも究極的には主観世界に還元されるだろう。価値は主観世界において,個体や概念などの対象がよいものとして現われてくるか,もしくは悪いものとして現われてくるかによって,「よい」か「悪い」かを判定することができると思われる。このような価値の基準のことを「価値観」と呼ぶことにする。これは一般に,認識主体に相対的であり,主体それぞれ価値観は異なりうると言えるだろう。すなわち,価値は主観的である。また,一般にそれは暫定的なものでもあるように思われる。すなわち,同じ主体でも価値観は変化しうる。

価値とは「よさ」である。価値は主観的かつ暫定的である。

価値は「よさ」「悪さ」であり,主観的・意識的には「よいもの」「悪いもの」として現われてくることである,と言われても,ではそれはどのようにして決まるのかという疑問が残る。後で詳しく述べるが,私は価値は究極的には「幸福」に還元され,「よい」「よいもの」も「幸福」によって決まると考えている。また,価値「よい」「よいもの」は,「好き」「好む」などとも関係があると思われる。我々は「よいもの」「価値あるもの」を好む,好きになるように感じられる。すなわち,「より多くの幸福を与えてくれるものにより価値があり,我々はそれをより好む。」と言えると思われる。ここからは,価値をさらに吟味・考察して,この仮説が間違っていないかを検証していこう。

ところで,絶対的な価値なるものはあるのだろうか。誰にとってもよいもの,もしくは悪いものは存在するか。まず,そのようなものの存在なるものは我々には確かめられない。我々が確かめられるのは主観世界として現われてくるもの,すなわち相対的で,主観的な価値だけである。私の存在定義に従えば,絶対的価値なるものは確かめられないものなので,そもそも存在しえない。価値は単純に主観的なもの,誰かにとっての価値であることをおさえておきたい。

価値は主観的で暫定的であることから,その点では真偽と似たようなものである。しかし,異なる点ももちろんある。その1つが対象である。真理というのは真となった命題のことであるから,真偽の判定は命題に対して行なわれる。例えば,「昨日,ここで雨が降った。」という命題に事実を照らし合わせて,正しいかどうかの真偽がつけられる。それに対して,価値というのは個体・概念などの部分存在,そして一部の命題(動作や自然現象とすれば部分存在である。)に対して下されるものである。例えば,「これ(ポチ)が好きだ。」「犬が好きだ。」「『昨日,ここで雨が降った』のは最悪だった。」はそれぞれ個体・一般概念・命題に対する価値表現の例である。

また,価値は判断の1つであるとも言える。価値表現は「Sは価値があるものである。」「Sはよいものである。」のようになるため,これは判断結果の表現と言える。「価値判断」という言葉があることからもこのことがわかる。

そのため,価値は命題によって表すことができる。これにより,価値は真理に還元されうる。なぜなら例えば,「私にとって,殺人は悪いことである。」という命題を作り,自らの価値観に照らしながら,この命題の真偽を直観的に決定すればよいからである。これも1つの判断と言えるだろう。よって,価値は真理になりうる。

価値の種類と性質

ここで,価値の種類について考えておこう。価値には「道具価値」「幸福価値」「総合価値」の3つがあると思われる。

道具価値は,ある目的を達成するための手段の良し悪しのことである。道具としての有用さ,役に立つ度合いとも言えるだろう。幸福価値は,ほとんど得られる幸福(および除ける不幸)の総量であると言えるだろう。どれくらい幸福になれるかを表したものとも言える。この幸福価値は感覚/知覚的気持ちよさ・心地よさと言ってもよいだろう。幸福の大きさが幸福価値の大きさである。そして,総合価値はこれら道具価値と幸福価値を総合した価値である。

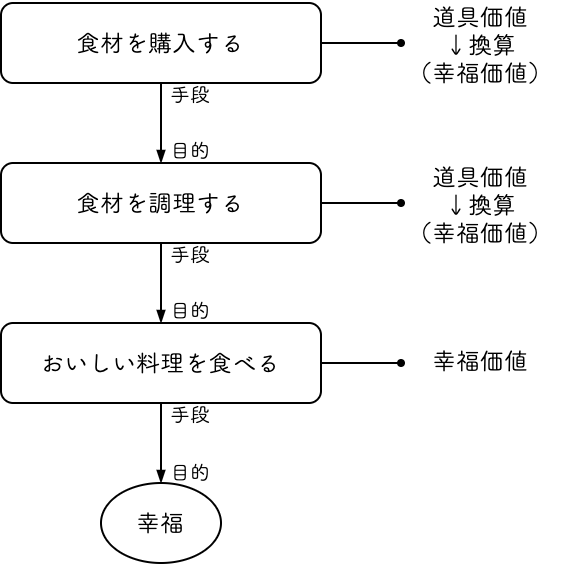

図13.1 価値の種類

例えば,「おいしい料理を食べる」ことは一般に幸福などを感じられるため幸福価値があると言え,「おいしい料理を食べる」という目的のために「食材を調理する」ということ(手段)には道具価値があると言える。

そしてこれらの道具価値と幸福価値を総合したものが総合価値である。例えば,ある人にとって果物のもも(桃)は,「ももを食べる」ことで幸福を感じ(幸福価値),「おいしいデザートを食べる」という目的のために「ももを調理する」ことは役に立つ(道具価値)としよう。このとき,このような「もも」に関する幸福価値や道具価値を総合して,「もも」それ自体に対してこの人にとっての価値をつけることができるわけである。これが総合価値である。この総合価値は(漠然とした)「好き度」「好きな度合い」「好きさ」と言ってもよいだろう。この人にとって「もも」にある程度の総合価値があるならば,この人にとって「もも」の好き度がある程度ある,すなわち「この人はももがある程度好きである。」と言える。つまり,「好き」や「嫌い」は総合価値によって決まっている。

ちなみに,道具価値と幸福価値が1つの動作に対して同時につくこともある。例えば,「おいしい料理を食べる」という目的のために,「食材を調理する」ことには道具価値があるが,人によっては「食材を調理する」こと自体が喜びで,実行すると幸福などを感じられるかもしれない。このとき,その人にとっては「食材を調理する」ことには道具価値に加えて,幸福価値も同時につくことになる。

これらの価値は当たり前であるが,誰かにとっての何かの価値である。この誰かを「主体」,この何かを「価値対象」と呼ぼう。すべての価値は当然,この主体と価値対象をもっている。

それらに加え,道具価値には「目的」がある。また,幸福価値も幸福(や不幸を除くこと)を目的と見なせば,目的をもつことになる。そう考えると,価値対象というのは目的を達成するための手段でもあると言える。

改めて,道具価値・幸福価値の具体例をいくつか示す。通常の価値では,価値の主体は常に,この主観世界となる。

表13.1 道具価値と幸福価値の内訳の例

|

価値 |

主体 |

価値対象=手段 |

目的 |

|

道具価値 |

この主観世界 |

はさみを使う |

紙を切る |

|

食材を調理する |

おいしい料理を食べる |

||

|

食材を購入する |

食材を調理する |

||

|

幸福価値 |

この主観世界 |

おいしい料理を食べる |

幸福 |

|

笑う |

|||

|

お風呂に入る |

また,表にあるように,「食材を購入する」ことは「食材を調理する」ために行なわれ,「食材を調理する」ことは「おいしい料理を食べる」ために行なわれるとしよう。

図13.2 目的と手段の連鎖

これは図のように,目的と手段の連鎖となり,この連鎖は最終的には幸福に行き着くと言えるだろう。

よって,「食材を購入する」「食材を調理する」の道具価値は,何らかの計算により幸福価値に換算できることになる。総合価値は道具価値と幸福価値を総合したものであったから,総合価値の元となる道具価値を幸福価値に換算すれば,本質的には総合価値は幸福価値のみからなるとも言える。これにより,総合価値の目的は突きつめれば,幸福価値と同じく幸福であると言えるだろう。

また改めて,総合価値の例をさらに示しておく。

表13.2 総合価値の内訳の例

|

価値 |

主体 |

価値対象=手段 |

目的 |

|

総合価値 |

この主観世界 |

このもも |

幸福 |

|

もも |

|||

|

はさみ |

以上を一般化してまとめると,このようになると思われる。

表13.3 通常の価値の内訳

|

価値 |

主体 |

価値対象=手段 |

目的 |

|

道具価値 |

この主観世界 |

動作概念・動作 |

動作概念 |

|

幸福価値 |

この主観世界 |

動作概念・動作 |

幸福 |

|

総合価値 |

この主観世界 |

部分存在(体存在・心存在)の一部 |

幸福 |

|

(全体場) |

(部分存在) |

(部分存在) |

(幸福価値=幸福)

表中の「動作」はすでに実行された具体的・個別的な個々の動作(個動作)のことであり,「動作概念」はまだ実行されていない動作を表している。ここでの動作は,自己動作・他者動作・自然現象などが該当する。

通常の価値ではこのような主体,価値対象,目的をとっていると思われる。この主観世界は全体場であり,幸福は感覚体の1つでこれは部分存在であると考えられる。よって,主体は全体場,価値対象(=手段)と目的は部分存在であると言える。

ここで,「価値対象」はもちろん対象になるので,対象化可能な存在でなければならない。同様に「目的」も対象化できる存在である必要がある。一方で,「主体」に関しては,主観的世界観(心的世界観)においてはこの主観世界が価値を感じるところの主体ということになるため,全体場でも「主体」となれるとしたい。

価値の概略はこのようなものであると思われる。以下では,これらの価値についてさらに詳しく補足する。

総合価値の構造

総合価値には様々なものがある。

【自動詞】

例えば,「走った」ときの総合価値の構造について考えよう。

図13.3 「走った」ときの総合価値

このようになっていると思われる。総合価値はさらに総合することもでき,総合してできた価値はまた総合価値になると思われる。この動作は自動詞であり,目的語をとらない。この図13.3の構造をこの表13.4のように表すことにする。

表13.4 「走った」ときの総合価値

|

「今日走った」ときの総合価値 |

|

「昨日走った」ときの総合価値 |

|

「おととい走った」ときの総合価値 |

|

︙ |

|

↓総合 |

|

「走った」ときの総合価値 |

総合価値には道具価値と幸福価値が含まれている。他の例も示す。

表13.5 「寝た」とき・「入浴した」ときの総合価値

|

「今日寝た」ときの総合価値 |

「今日入浴した」ときの総合価値 |

|

|

「昨日寝た」ときの総合価値 |

「昨日入浴した」ときの総合価値 |

|

|

「おととい寝た」ときの総合価値 |

「おととい入浴した」ときの総合価値 |

|

|

︙ |

︙ |

|

|

↓総合 |

↓総合 |

|

|

「寝た」ときの総合価値 |

「入浴した」ときの総合価値 |

【他動詞(目的語1つ)】

次に,「もも」の総合価値の構造について考えよう。

図13.4 「もも」の総合価値

このようになっていると思われる。これは,あらゆる「もも」の総合価値を総合したものである。次に,「このもも」の総合価値の構造を考える。

図13.5 「このもも」の総合価値

これは,「このもも」のあらゆる総合価値を総合したものである。この動作は他動詞で目的語を1つとっている。これらの総合価値をまとめて表すとこのようになる。

表13.6[→] 目的語1つの他動詞の総合価値の例

|

このももを食べた |

そのももを食べた |

あのももを食べた |

… |

→ 総合 |

ももを食べた |

|

このももを見た |

そのももを見た |

あのももを見た |

… |

→ 総合 |

ももを見た |

|

このももを調理した |

そのももを調理した |

あのももを調理した |

… |

→ 総合 |

ももを調理した |

|

︙ |

︙ |

︙ |

︙ |

||

|

↓総合② |

↓総合 |

↓総合 |

↓総合③ |

||

|

このもも |

そのもも |

あのもも |

… |

→ 総合① |

もも |

※すべての項目の「(とき)の総合価値」を省略した。総合価値には道具価値と幸福価値が含まれている。

このように,「もも」の総合価値を作るとき,「総合①」を通るルートと「総合③」を通るルートがあることがわかる。

【他動詞(目的語2つ)】

個別のももは一度食べてしまえば,もう食べることはできなくなってしまうが,何度も繰り返しできる動作もある。例えば,「このはさみで紙を切ったときの道具価値」を得ることは様々な紙を切ることで繰り返し行なえる。よって,以下のようになる。

図13.6[→] 「このはさみで紙を切った」ときの道具価値

これは,「このはさみ」であらゆる紙を切ったときの道具価値を総合したものである。これも分解できる。この動作は他動詞で目的語(厳密には対象)を2つとっている。この場合,総合価値の総合の仕方はさらに様々なパターンに分岐し,複雑になる。しかし,それでもやはり,個々の価値(道具価値・幸福価値)を総合すれば総合価値になり,総合価値を分解すれば個々の価値となる。道具価値・幸福価値はこれ以上分解できない価値であるため,これらをまとめて「個別価値」と呼ぶことにする。

総合価値は対象としては,心存在(概念)と体存在を取るが,分解していくと最終的には体存在の個別価値に行き着く。体存在の個別価値は価値対象に,体存在に対する動作・動作概念のみを取っている。つまり,体存在(「このもも」「このはさみ」など)の個別価値(道具価値・幸福価値)の価値対象は厳密には,体存在(このもも」「このはさみ」など)ではなく,動作(「このももを食べた」「このはさみを使った」など)である。

おそらく,個別価値(道具価値・幸福価値)の価値対象は動作・動作概念のみである。なぜなら,個別価値の実際値(幸福など)を情報として得るためには,その体存在と何らかの仕方で実際に関わらなければならないからである。その関わりが,主体であるこの主観世界と体存在の関わりであるが,その関わりは必ず知覚などの動作になる。そのようなわけで,個別価値の価値対象は動作・動作概念のみになるのだろう。

このように我々は,体存在と関わって,体存在に対する動作・動作概念を価値対象として,個別価値の実際値を得る。これがデータ・記憶として数多く蓄積してくると,この個別価値を総合して,体存在の総合価値が作られる。そして,その体存在の総合価値をさらに集めて総合して,心存在(概念)の総合価値を作る。場合によっては,心存在(概念)の総合価値をさらにまた集めて総合し,より一般化された心存在の総合価値を作っていく。このようにして,我々は心存在や体存在の総合価値を決め,それによりそれらの対象の「好き」や「嫌い」を決めていると思われる。

抽象概念・抽象体の価値

もう少し総合価値について考えよう。ここまでは価値対象が個体(概念)や具体概念の場合を見てきたが,それが抽象概念や抽象体であったときも価値は語れるのだろうか?

表13.7 抽象概念や抽象体の総合価値の例

|

価値 |

主体 |

価値対象=手段 |

目的 |

|

総合価値 |

この主観世界 |

この方法 |

幸福 |

|

× 方法 |

|||

|

この性能 |

|||

|

× 性能 |

この方法はよいです。

この性能は素晴らしい。

× 方法はよいです。

× 性能は素晴らしい。

抽象概念であっても,「この方法」「この性能」などその個別のもの(抽象体)は価値対象になりうるようである。しかし,抽象概念「方法」「性能」そのものには総合価値をつけることができないようである。これは,例えば方法にはよい方法もあるが,悪い方法もあるからだろう。性能についても同じである。総合価値が決まらない概念があると思われる。

総合価値をつけられるかどうかは,何をもって総合価値とするかにもよる。また,個別価値をどのように総合するかによる。絶対度(抽象度・総合度)が高くなったり,プラスとマイナスの個別価値を総合する場合(よいときも悪いときもあるもの)に,総合価値は成立しなくなるように思われる。

おそらく,総合価値は必ずしもつけられるものではないのだろう。総合度(絶対度)によっても,つけられるかどうかが変わる。また,個別価値も目的や動作などによってはつけられない場合もあるかもしれない。(例えば,「このももを聞いたときの個別価値」など)

一番好きな季節は秋です。

犯罪は悪いことだ。

しかしながら,これらのように総合価値をつけられる抽象概念もある。よって,抽象概念には総合価値をつけられるものとつけられないものがあると言える。

価値の絶対度(総合度)

次に,絶対度(総合度)ごとに価値を分類しておこう。絶対度(総合度)は総合され一般化される度合いとし,あくまで目安とする。

表13.8[→] 自動詞の価値

|

絶対度 |

価値対象 |

価値は決まるか? |

||

|

0 |

個別価値 |

すべての条件が決まっている。 ・この「~した」ときの価値 ・今 ・私にとって ︙ |

動作・ |

◎ 実際値と期待値 |

|

(動作概念の)価値 |

・「~した」とき一般に対して ・今 ・私にとって ︙ |

動作概念 |

○ 漠然とした 「好き度」 |

|

|

100 |

絶対価値 |

他の条件が決まっていない どんな状況でも成立する価値 ・「~した」とき一般に対して ・いつでも ・誰にとっても ︙ |

動作概念 |

× |

※個別価値以外の価値は道具価値・幸福価値・総合価値どれにもなりうる。

表13.9[→] 他動詞(目的語1つ)・具体概念の価値

|

絶対度 |

価値対象 |

価値は決まるか? |

||

|

0 |

個別価値 |

すべての条件が決まっている。 ・「この○○を~した」ときの価値 ・今 ・私にとって ︙ |

(体存在を |

◎ 実際値と期待値 |

|

中 |

(体存在の) |

・この○○に対して ・今 ・私にとって ︙ |

体存在 |

○ 漠然とした 「好き度」 |

|

中 |

(動作概念の) |

・「○○一般を~したとき」の価値 ・今 ・私にとって ︙ |

(心存在を |

○ 漠然とした 「好き度」 |

|

高 |

(心存在の) |

・○○一般に対して ・今 ・私にとって ︙ |

心存在 |

○ 漠然とした 「好き度」 |

|

100 |

絶対価値 |

他の条件が決まっていない どんな状況でも成立する価値 ・○○一般に対して ・いつでも ・誰にとっても ︙ |

心存在 |

× |

※個別価値以外の価値は道具価値・幸福価値・総合価値どれにもなりうる。

また,そもそも道具価値や幸福価値にも総合的な価値があると思われる。動作概念,例えば「食べる」こと一般に総合的な幸福価値がつけられそうである。

価値は哲学に必要か?

ここまで,価値を簡単に整理してきたが,はたして価値というのは哲学的な探究を可能にするための土台としての最も基礎的な概念のひとつなのだろうか。哲学の定義が,概念の判断を主観が行なう過程であったから,直接的に価値が哲学に必要になることはないだろう。しかし,思考する上では必要になることもあるだろう。価値が関係するような思考問題に答えるためには,当然必要になってくる概念であると言える。