12. 存在

本章では,今までに出てきた存在らしきものを整理し,存在とは何か,どのような存在があるか,それらの性質は何かなどについてまとめる。

存在

「存在」とは何だろうか。もちろん存在とは,「あること」または「あるもの」である。では,「ある」とはどういうことなのだろうか? これは極めて難しい問いである。そこで,少し視点を変えて具体的に考えてみよう。

まず,存在の候補となるものを考えてみよう。ひとまず,ここでは「対象化できるもの」を考えることにする。今までに出てきたものを中心に考えてみよう。

最初に,明らかに個体は対象化できるだろう。これは疑う必要がない。したがって,個体(①)は存在の候補になる。また,哲学には概念が必要なので,これは存在するとしたい。そのため,概念(②)も存在の候補とする。

次に,主観世界はどうか? 主観世界は対象化できるようにも思われる。しかし,他の存在の候補と違い,これは存在を成立させるための世界(=枠組み)であった。よって,この主観世界は存在とはしないことにする。ただし,主観世界の対象化については「対象」の章で扱う。

他には,言語はどうか? 言語は単語の集まりであり,単語は表現体により表現される。この表現体は主に,紙などに書かれた文字と音から構成される。これらも存在の候補としたい。

紙などに書かれたものには文字の他に絵や図などがある。この紙などに書かれた個々のものを「描出体」と呼ぶことにしよう。文字などはインクの染みとしては初めは混沌としており,輪郭を利用して描出体として分節化されると思われる。そこから「文字概念」,単語概念1などにより,特定の文字や単語として認識しているのだろう。この描出体(③)も存在の候補とする。

そして,音などは感覚によって得られた情報としてまとめよう。この感覚によって得られた個々の情報をここでは「感覚体」と名づけておく。感覚体は例えば,個々の音,個々の味,個々の匂い,個々の熱,個々のかゆみ,個々の痛みなどである。これらの感覚体は,知覚面の流れがあることで分節化されるようになる。例えば,個々の音も始まりと終わりの時間的輪郭を認識でき,時間的に分節化できる。これにより,まとまりのある1つの音として認識できるため,個々の音は対象化できる。他の感覚体も同様に対象化できると思われるため,感覚体(④)も存在の候補としておく。

また,知覚面の流れによって,個体の動きが生じ,そこから個々の動作が分節化される。この動作(⑤)も存在の候補としておく。

さて,これ以外に対象化できるようなものはあっただろうか。前章までに中心的に出てきたものとしては,これ以外に対象化できるものは見つからないように思われる。ただ,まだ見落としているものがあるかもしれない。そこで,「概念分類」の章で作成した概念分類図・概念分類表を再度参照してみることにする。この中でまとめた様々な概念の個別例を考えてみよう。「この○○(概念)」と言えるなど,個別例がまとまりとして捉えられ,対象化ができるとき,それを存在の候補としよう。ここまで網羅しておけば,ひとまず大丈夫だろう。

こちらを参照した結果,思考の対象化ができそうなものは無数にあった。ほぼすべての概念がその個別例をまとまりとして認識できそうである。しかし,これではきりがない。そこで,存在の候補の条件を少し厳しくして,知覚(五感)で何らかの分節化2が可能なものを選出した。内訳は,抽象概念の「自然現象(⑥)」「部分(⑦)」「物質(⑧)」「場所(⑨)」である。これらも存在の候補とする。それ以外の,知覚で何らかの分節化はできないが,「この○○(概念)」のようにまとまりとして個別例が捉えられるもの(対象化できるもの)はすべて「抽象体」と呼ぼう。この抽象体(⑩)も対象化はできるため存在の候補とする。ほとんどの概念はこれらの対象化できるものに当てはまる。

さて,ここまでに見つかった存在の候補をまとめよう。①~⑩が存在の候補である。

表12.1 存在の候補

|

認識する五感 |

体存在 |

体存在の概念記憶 |

心存在=②概念 |

|

視かつ触 |

①個体 |

○個体概念 |

具体概念 |

|

視(または触) |

③描出体 |

○描出体概念 |

抽象概念 |

|

触/聴/味/嗅 |

④感覚体 |

× |

抽象概念 |

|

(視) |

⑤動作 |

× |

動作概念 |

|

視(かつ触) |

⑥自然現象 |

△ |

抽象概念 |

|

視(かつ触) |

【準個体】 ⑦部分 ⑧物質 ⑨場所 |

○ ○ ○ |

抽象概念 |

|

(なし) |

⑩抽象体 |

△ |

その他の抽象概念 |

|

体存在 |

体存在の概念記憶 |

心存在=②概念 |

|

|

場所 |

知覚面・記憶面 |

記憶空間 |

記憶空間 |

|

判断の対象か? |

○ |

○ |

○ |

|

哲学の対象か? |

× |

△ |

○ |

ここで,一般化されたものを心存在(=概念),その個別のものを体存在と呼ぶ。体存在は基本的にすべて記憶できるが,記憶面による記憶か記憶空間の概念による記憶かで区別される。記憶空間の概念による記憶ができるかどうかを表に「体存在の概念記憶」として示した。そして,そのうちの個々の描出体の記憶を「描出体概念」と呼ぼう。個体・描出体は知覚面・記憶面上にあるものであり,その一般化された記憶は「個体概念」「描出体概念」と呼び区別することにする。

また,「部分」「物質」「場所」をまとめて,「準個体」と呼ぶ。これらは視覚により認識はできるため,個体の分節化に準じた視覚による分節化ができると思われる。よって,個体に準ずるものとして準個体と呼ぶことにする。

次に,これらの存在の候補の具体例(体存在のみ)を示す。便宜的に例としては,一般化された概念として示すが,実際の体存在はその概念の外延(1つ1つの個々のもの)のことであることを注意しておく。よって,実際の体存在の具体例は,これら概念の各例の直前に「個々の」をつけたものである。例えば,「個々の犬」「個々の動物」「個々の机」などが体存在の具体例である。

表12.2[→] 存在の候補の具体例(体存在)

|

体存在の種類 |

体存在が一般化された概念の例 |

|

①個体 |

犬,人,鳥,動物,桜,植物,生物,机,消しゴム,ギター,トマト,バナナ,卵,車,日本刀,コンビニ,家,Tシャツ,雑誌 |

|

③描出体 |

文字,単語,文,段落,章,文章,記号,グラフ,図,表,絵,数字,点字,題名,壁画,漢字,ひらがな,索引,点,線,円,画像,映像 |

|

④感覚体 |

熱,圧力,熱さ,冷たさ,痛さ,かゆさ,硬さ,柔らかさ,音,声,音楽,騒音,歌,大声,うるささ,静かさ,味,甘さ,しょっぱさ,からさ,酸っぱさ,うまさ,臭さ,芳しさ,匂い |

|

⑤動作 |

歩行,消去,変更,デザイン,報告,解説,キャンセル,動き,出会い,支払い,申し込み,強盗,詐欺,睡眠,暴動,降雨 哲学,思考,想像,記憶,イメージ,期待,認識,考え,思い,疑い,祈り,思い出,怒り,願い,学び,悩み |

|

⑥自然現象 |

雨,風,虹,雲,地震,天気,火,光,闇,波,息,気候,火事,稲妻,潮流,津波,日食,煙,影,潮汐,嵐,霧,雪,竜巻 |

|

⑦部分 |

手,顔,鼻,耳,指,心臓,胃,骨,腱,壁,窓,屋根,表紙,ページ,ふた,土台,画面,根,茎,葉,肉,脂肪,毛,尻尾 |

|

⑧物質 |

水,牛乳,海水,水銀,砂,砂糖,小麦粉,ご飯,ラーメン,酒,液体,粉体 |

|

⑨場所 (空間・施設) |

国,地方,都道府県,部屋,理科室,森,都会,階段,道,空,海,会場,川,高校,学校,会社,空港,駅,ショッピングモール,図書館,市役所,病院,家,工場,博物館,神社 |

|

⑩抽象体 |

喜び,悲しみ,家族,政府,社会,サッカー部,長さ,丸さ,優しさ,怖さ,よさ,赤さ,豊かさ,爽やかさ,平和,自由,元気,調子,とろみ,笑顔,正しさ,美しさ,嬉しさ,欲しさ,幸せ,安心,不満,欲求,情熱,孤独感,方法,手順,能力,機能,魅力,スキル,体力,時間,今日,過去,3月,5時30分,月曜日,時代,朝,秋,午後,1月2日,お金,100円,無料,利益,コスト,損害,税金,文化,サッカー,試合,祭り,入学式,交通,オペラ,イベント,会議,将棋,行事,政治,法律,権利,義務,産業,芸術,犯罪,情報,プログラム,電子メール,画像,思想,知識,学問,小説,ルール,経典,問題,理論,仮説,理由,目的,基準,数量,図形,データ,割合,以上,トップ,3番目,順番,単位,式,番号,範囲,平均,半分,上下左右,輪郭,形,色,赤,内外,間,中央,平面,幅,対象,存在,項目,種類,構造,ジャンル,全体,逆,要素,様式,相互,選択肢,組,感覚,視野,感覚質,観点,印象,感情,真偽 |

自然科学で用いられる説明用語の内容(説明項)(例えば,電子,エネルギー,質量,電流など)はこのいずれにも属さないため,存在ではないとする。これは当たり前と言えば当たり前である。このような説明項が抽象体であれ,個別例として認識されていれば,わざわざこのような説明項として導入する必要はなかったはずだからである。これら説明項は自然現象などを説明するために新たに導入された語であり,通常それらの個別例は認識できない。

抽象体は抽象的でわかりにくいが,その存在を確認するときは,「この○○」と言えるかどうかを考えるとよい。例えば,「この方法」と言え,それをまとまりとして認識できる場合,「方法」という抽象概念の個別例,すなわち「方法」の抽象体が存在することになる。

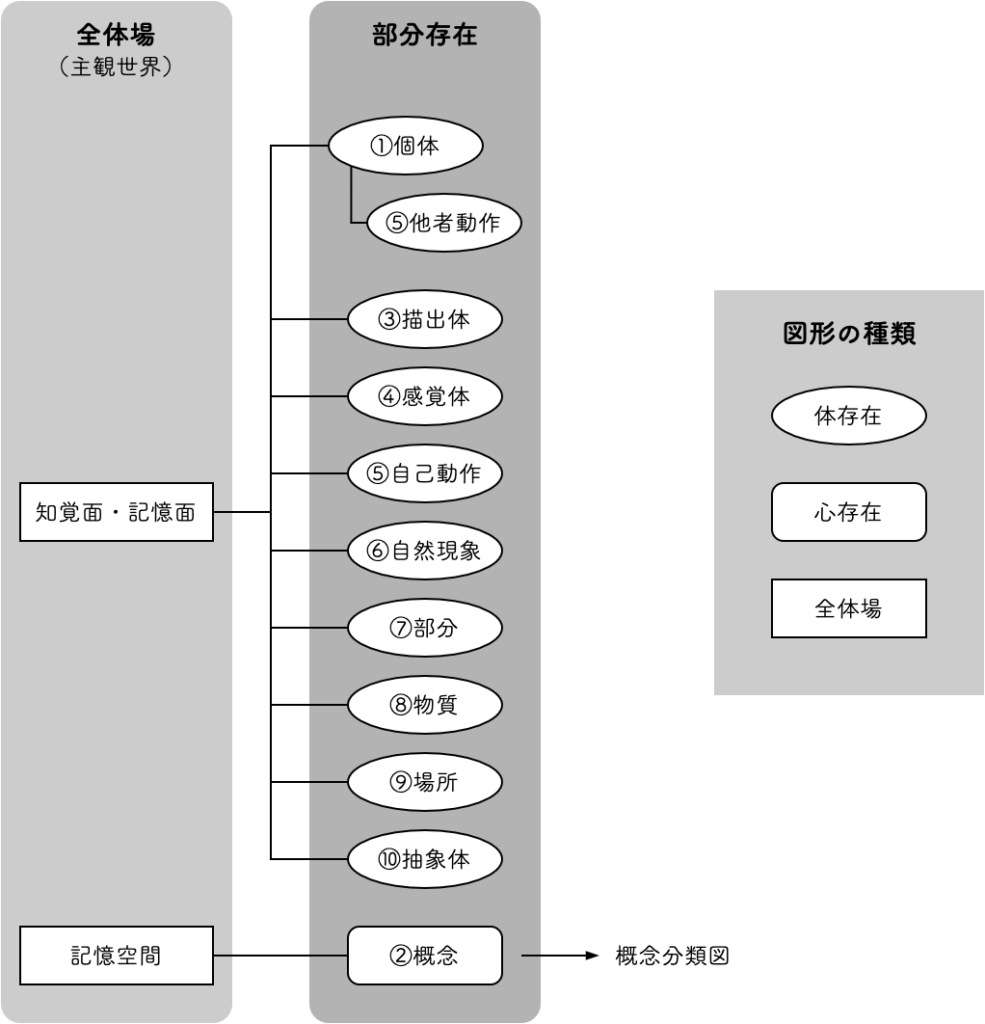

ここで,区別を明確にするために知覚面・記憶面・記憶空間を「全体場」,その中にある存在のことを「部分存在」と呼ぶことにする。場は全体であり,存在はその全体場の中の部分であるという意味である。なお,知覚面・記憶面・記憶空間を合わせて主観世界としているので,主観世界は全体場であるということになる。このような構造で世界を整理しておこうと思う。

さて,これらの存在の候補の中で,いったいどれが存在なのだろうか。結論から言えば,これら(①~⑩)はすべて存在(部分存在)であると考えられる。なぜなら,これらはすべて判断の対象になり,対応する単語は文の主語になり,その特徴などについて語ることができるからである。また,全体場の中にあり,部分であると言えるので,抽象的か具体的かに関係なく,どれも部分存在とする。

ここまでの議論を踏まえ,全体場と部分存在の構造を示しておこう。

図12.1 全体場と部分存在の構造

動作は自己の動作である「自己動作」と他者の動作である「他者動作」に分けた。また,この中の概念以外の部分存在は具体的には個別例になる。「描出体」では描出体という概念ではなく,その具体例・個別例の「この文字」「その単語」「あの絵」などである。

なお,「長い」「嬉しい」「静かだ」などの特徴を概念化(名詞化)したもの「長さ」「嬉しさ」「静かさ」などの個別例「この長さ」「その嬉しさ」「あの静かさ」などは抽象体として存在する。

また,知覚面・記憶面・記憶空間の主観世界はその外側がなく,輪郭ももっていないので,これを最も外側にある場としたい。そしてその場の中にあり,単独で「ある」と言えるもの,すなわち個体・描出体・感覚体・動作・自然現象・部分・物質・場所・抽象体・概念を存在であるとしよう。

存在とは,個体・描出体・感覚体・動作・自然現象・部分・物質・場所・抽象体・概念である。

これは外延的な「存在」の定義である。内包的な「存在」の定義をまとめると次のようになる。

存在とは,この主観世界の中にあり,ひとまとまりとして他のものと区別して認識でき,判断の対象になれるものである。

このように,存在となれるのは,判断の対象になれ,対応する単語が主語になれるものである。すなわち,対応する単語としては名詞のみである。ただし,名詞化されたものも含む。

「存在」は最も基本的な概念の1つであり,それをより基本的な概念で説明することは究極的にはできないのかもしれない。

この思考体系の設定上,世界はこの主観世界であり,存在も含めたすべてが経験に基礎づけられている必要があることになっているので,存在も経験に基礎づけられたもの,すなわち認識の中にしかないものになっている。つまり,認識されていないものは存在しないことになる。

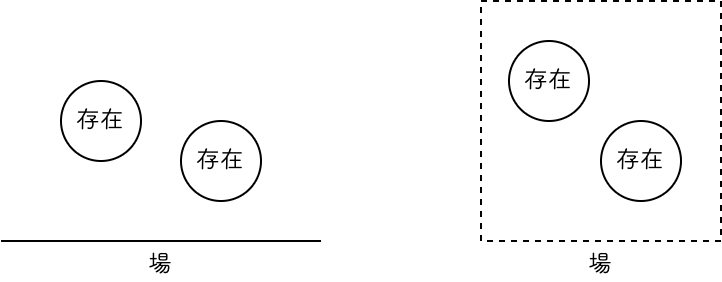

「世界」の章でも述べたが,やはり存在を成立させるためにはそれを支える場が必要であると考える。この直感のようなものをすくい取りたい。

次に,存在の分類を表にまとめるとこのようになる。先ほどの存在の候補はすべて存在であるとなったため,改めて個体・描出体・感覚体・動作・自然現象・部分・物質・場所・抽象体を「体存在」,概念を「心存在」と呼ぶことにする。

表12.3[→] 存在と場の分類

|

例 |

特徴 |

||

|

部分存在 |

体存在 |

①個体(視覚と触覚) ③描出体(視覚) −文字など ④感覚体(視覚以外) −音など ⑤動作(他者動作・自己動作) ⑥自然現象 ⑦部分 ⑧物質 ⑨場所 ⑩抽象体 |

• 輪郭がある/ない • 「ない」と言える • 場所が言える/言えない • 支える場がある(部分である) • 知覚面・記憶面上(場の内部)にある |

|

心存在 |

②概念 −個体概念 −一般概念 −動作概念 −特徴概念 −単語概念…など |

• 輪郭はない • 「ない」と言えない • 場所が言えない • 支える場がある(部分である) • 記憶空間内(場の内部)にある |

|

|

全体場 |

• 主観世界 −知覚面 −記憶面 −記憶空間 |

• 輪郭はない • 「ない」と言えない • 場所が言えない • 支える場がない(全体である) |

この存在の定義はあくまで私にとっての主観的なものである。ただ,哲学・思考は主観的に行なわれるとしてこの哲学体系・思考体系を構築しているので,こういった主観的な存在の定義で構わないと私は考えている。

哲学というのは,「正しく定義する」というよりは,「美しく整理する」というようなものだと私は考えている。そのため,認識にとって役に立つような仕方でされる定義こそが,哲学における最上の定義であると思われる。よって,直感をできるだけすくい取り,整合性のある概念の分類・整理ができればそれでよいのである。

哲学では,

①自分の知っている意味・定義を洗い出す,分析する。

②うまくいかなければ,都合のよい意味・定義に変更する。

このように進めるとうまくいくように思われる。

感覚体

ここで,感覚体について改めて整理しておきたい。まず,感覚体を代表して音について考える。

そもそも,音とは何だろう。音も,混沌とした知覚面の一部である。まず,混沌とした聴覚情報が与えられる。これを「聴覚面」と名づけよう。聴覚面にも流れがあり,音にも時間的な輪郭,すなわち始まりと終わりがある。これは,動作と似ている。時間的輪郭により,音を混沌とした聴覚面から分節化していく。音は頻繁に生成・消滅する傾向がある。ここは個体と異なり,やはり動作と似ているところである。

音は分節化し終えた時点でもうすでに聴覚面上にはいないことになる。よって,目の前に存在し続ける個体のようには,継続してとらえておくことができない。記憶面の中に音は音の記憶として入っていく。そして,記憶は薄れてはいくが,ある程度は保持できる。(最終的には概念として記憶されるのかもしれない。「大きい音」「ワンという音」「落雷の音」「車の音」など)

そして,同じような,似ている音をまとめて分類することもできる。例えば,「『ワン』という音」などである。これらには名前をつけるときとつけ(られ)ないときがある。つけるときは,その音の原因なるものの名を借りてつける。例えば,「犬の鳴き声」「雨の音」「車の音」などである。

この原因なるものは,その音が聞こえるときにいつも現われていると思われる個体,現象などである。ただ,それがその音の真の原因になっているかはわからない。

音はそういったものであると思われる。では,音は対象化できるのだろうか? 存在であるのだろうか? まず,個々の分節化された音は,個体のように別々に認識はできる。「今の音は~だったね。」などとその音について何か言うことができるので,対象化できると言えるだろう。

ただ,これは音が登場するたびに別々の音としてとらえるので,そのすべてに名前をつけて記憶することは現実的に不可能である。なぜなら,情報量が多すぎるからである。普通の個体に名前をつけてある程度記憶できるのは,再び現われた,既知の個体らしき個体を,その既知の個体として再認知しているからだろう。知覚面に個体が現われる度に新しい個体として新しい名前をつけていたのでは,いくら記憶力があっても足りないだろう。(昔に聞いた音は忘れることで新しく聞く音を記憶するスペースを作っているのかもしれない。)

また,連続的に変化する個体を同一性を利用して,同じ個体だと見なすのも,情報量を少なくし,記憶を容易にするためだろう。音も,連続的な変化程度では輪郭とみなされず,同じ音として認識されている。つまり,認識する情報量を減らすというのは同一性による同一視のメリットの1つである。

話を戻すと,音(や動作なども)は再認知ということがない。よって,個々の音すべてに名前をつけて記憶したりはしない。ここが個体と異なる点である。究極的には,個々の音すべてに名前をつけることはできる。しかし,そうしないのは,そうしないでうまくいっているからだろう。これも1つの認識方式である。音に関しては,固有の名前をつけず,「今の音」「さっきの音」「○○のときの音」などと指す程度で十分ということである。

よって,以上の議論から,(個々の)音は対象化でき,その特徴などについて考えたり,語ることができる。また,「存在」の定義から,分節化された音は存在するとする。

また,これは味,匂い,かゆみ,眠さ,痛み……などの主観的感覚についても言えることだろう。例えば,「この味は~だ。」「この匂いは~だ。」「このかゆみは~だ。」「この眠さは~だ。」「この痛みは~だ。」と言うことはできる。それについて言える,語れるということは,それを対象化しているということなのだろう。

そう考えていくと,そもそも対象化できないものなどあるのだろうか。どんなものでも,意味がわかりそれについて何か言える言葉であれば,対象化することはできると言えるだろう。対象化のハードルはかなり低い。対象化できないのは「ポペ」などの意味不明の言葉(が表す内容)くらいである。

存在と場

存在については,図12.2のようなものを考えているが,そうではないこともあるのだろうか?

図12.2 想定している存在と場のイメージ

例えば,主観世界は存在(個体など)を支える場ではなく,存在の集まり(集合)なのではないか?そう考えることもできる。どちらが正しいのだろうか?

知覚面上には,輪郭をもち分節化できる個体以外にも「地」(背景)の部分がある。知覚面を含めた主観世界は,単純に存在の集合ではないだろう。やはり,混沌とした場のようなもので,それが個体などの存在を生み出し,内包している。