10. 言語と意識作用

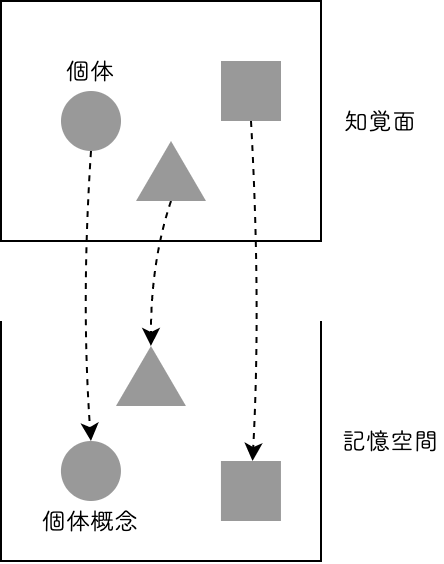

「概念」の章で,概念の生成過程について考察した。まず知覚面上に輪郭で囲まれることによって個体が分節化され認識される。その個体は,それがもつ特徴などによって個体概念として記憶空間に蓄えられる。いくつもの個体概念が集まったところでそれらを特徴などによってグループ分けすることができる。共通した特徴などから似たもの同士をグループにすることで具体概念ができる。このようにして,最も基本的な概念の個体概念・具体概念が作られるようである。さらに,個体からは生成しないが,他の概念として抽象概念があった。そして,それらの概念や他の存在を組み合わせることによって,判断を行なうことができた。

また,これはすべて意識的な作用であり,言語とは本来関係のないものである。ただ,実際には言語をその意識作用に対応させている。個体概念には固有名詞を,一般概念1には普通名詞を,判断結果には命題を対応させている。我々はそのように言語を使用している。しかしそもそも,言語とはいったい何なのだろうか。何のために言語を用いているのだろうか。そこで,本章では改めて,言語とはどういうものかについて考え,それを整理しておくことにしたい。また,意識との関係性も改めて確認しておきたい。

それでは,言語とは何か。まず第一に,言語は単語の集まりであると言えるだろう。言語使用は主に文によって為されるが,文は単語に分解することができる。そして,意味をもつ言葉の最小単位は単語である。そこで,まずは単語から考えてみることにしよう。

表現体

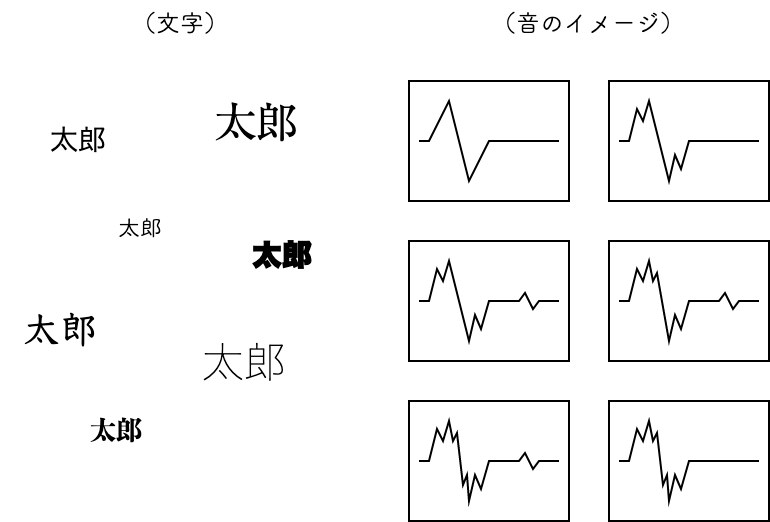

まず大前提として,単語は書かれた文字や,点字,発音された音として世界の中(知覚面上)に存在する。例えば「太郎」という単語の文字や音の表現のイメージを以下に示す。

図10.1 いろいろな「太郎」の文字と音のイメージ

これらの文字や音は輪郭をもち区別できる。そこで,これらを 表現体 と名づけよう 。表現体は言語(単語)を実際に表現しているものである。何らかの基準によって,これら個々の表現体がすべて同じ「太郎」という単語(名前)を表していると認識する。それにより,これら表現体の一般化とも言える単語(名前)はネームタグとして記憶空間に蓄えられる。この記憶も基準と考えられ,これを「単語概念」と呼びたい。また,1つ1つの表現体を記憶するのは表現体概念である。描出体(紙などに書かれた文字など)には表現体概念を作り記憶できるが,音などは単に記憶面での記憶しかない。

図10.2[→] 表現体「太郎」の構造

単語のネームタグ(単語概念)を記憶空間に蓄えた後,それと個体概念や一般概念などを対応づける。

ここで,固有名詞「太郎」の働きを図に示す。なお,単語概念を<「太郎」>のように表記する。また,固有名詞に対応する単語概念を「固有名詞概念」と呼ぶ。

|

【記憶空間】 |

固有名詞概念 <「太郎」> |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

個体概念 <太郎> |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の固有名詞「太郎」 |

個体[太郎] |

図10.3 固有名詞「太郎」の働き

さらに,普通名詞「犬」の働きも図に示す。そして,普通名詞に対応する単語概念を「普通名詞概念」と呼ぶ。

|

【記憶空間】 |

普通名詞概念 <「犬」> |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

一般概念 <犬> |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の普通名詞「犬」 |

(指示対象なし) |

図10.4 単語「犬」の働き

このようにして,固有名詞・普通名詞は,個体概念・一般概念のネームタグ(名前)として機能しているように思われる。このネームタグは,つけなくても意識的に概念同士を区別し,記憶することはできるだろうが,つけておくことでそれらがよりスムーズにできるように思われる。

ここで注意しておきたいのは,単語概念も個体概念も一般概念もすべて基準として記憶される(記憶空間に蓄えられる)ということである。記憶面以外の記憶とは概念のことであり,その内実は何らかの基準なのだろう。基準として記憶空間に蓄えられた後に,単語概念と個体概念・一般概念の対応づけがされる。

このように考えてくると,言語(単語)というのは,記憶空間内の概念(もしくは体存在)につけられた名前であるように思われてくる。ここまでは,固有名詞・普通名詞と概念(個体概念・一般概念)の関係性のみを考えてきた。しかし単語の種類は固有名詞・普通名詞だけではない。他の種類の単語はいったいどのような働きをしているものなのだろうか。ここからは具体的に様々な種類の単語について考察しながら状況を整理していくこととしよう。

単語は働きや性質で一般に次の10種類の「品詞」に分類される。「名詞」「動詞」「形容詞」「形容動詞」「連体詞」「副詞」「接続詞」「感動詞」「助詞」「助動詞」である。また,名詞は「固有名詞」「普通名詞」「形式名詞」「数詞」「代名詞」に分類され,代名詞は「人称代名詞」「指示代名詞」に分けられる。

また,これまでに,意識作用と言語表現の間には,以下のような対応関係を見出すことができた。

表10.1 意識作用と言語表現の対応関係

|

意識作用 |

言語表現 |

|

|

判断結果 |

―――― |

命題 |

|

個体概念 |

―――― |

固有名詞 |

|

一般概念 |

―――― |

普通名詞 |

|

? |

―――― |

動詞,形容詞,形容動詞,連体詞,副詞, |

命題は判断結果という意識作用(の結果)に対応し,固有名詞・普通名詞はそれぞれ個体概念・一般概念に対応していると考えることができた。この対応で,それぞれの言語表現は記憶空間内の記憶や意識作用など,心的で実体のない何かにつけられた名前(ネームタグ)ととらえることもできた。そこで,この傾向を他の品詞にも当てはめれば,各品詞に対応する心的な何か(記憶・意識)があるかもしれない。そして,この対応する心的な何かのことをおそらく単語の意味内容と言うのだろう。さらに,それは概念であると思われる。そういう観点・仮説をもちつつ,他の品詞について検討してみよう。

10種の品詞

まず,10種の品詞についてそれぞれの概要説明とその例を次の表にまとめて示す。

表10.2[→] 品詞の説明と例

|

品詞 |

説明 |

例 |

|

|

名

詞 |

生物・物・事柄などを表す。 |

ソクラテス,東京タワー,人,犬,もの,こと,7日,私,あなた,それ,ここ |

|

|

固有名詞 |

人名・地名・書名など,そのものだけにつけられた名前。 |

ソクラテス,織田信長,東京タワー,富士山,日本,『源氏物語』,忠犬ハチ公 |

|

|

普通名詞 |

同じ種類の物事をまとめて表す。 |

人,犬,山,国,机,バナナ,家族,サッカー,消去,心,時間,エネルギー |

|

|

形式名詞 |

本来の意味が薄れ,連体修飾語をつけて補助的に用いられる。 |

もの,こと,ところ,とき,ため,とおり,ほう,はず |

|

|

数詞 |

数字などを伴い,数量・順序を表す。 |

3人,8月,2007年,9日,100円,5 cm,4番目,2,6回,1枚,いくつ |

|

|

代名詞 |

①人称代名詞……人を指し示す。 |

私,僕,あなた,君,彼,彼女,誰 |

|

|

②指示代名詞……物事・場所・方向を指し示す。 |

これ,それ,あれ,ここ,そこ,あそこ,こちら,そちら,あちら,どれ,どこ,どちら |

||

|

動詞 |

物事の動作・存在を表す。 |

歩く,生きる,食べる,来る,する,ある,いる,変更する,デザインする,申し込む |

|

|

形容詞 |

物事の状態・性質や人の感情・感覚などを表す。 |

長い,軽い,赤い,熱い,甘い,丸い,眠い,強い,欲しい,よい,正しい,悲しい |

|

|

形容動詞 |

物事の状態・性質や人の感情・感覚などを表す。 |

静かだ,豊かだ,確かです,平和だ,簡単だ,自由です,具体的だ,健康的だ,積極的です |

|

|

連体詞 |

物事の状態・性質などを表す。 体言(名詞)を修飾する。 |

大きな,おかしな,ほんの,この,大した,とんだ,去る,ある,あらゆる,いわゆる |

|

|

副詞 |

状態(様子)・程度などを表す。 |

ゆっくり,のろのろと,ザーザーと,ときどき,少し,とても,ぜひ,なぜ,まるで,もし |

|

|

接続詞 |

前後の文・語などをつなぎ,その関係を示す。 |

だから,したがって,しかし,さらに,そして,あるいは,なぜなら,すなわち,ところで |

|

|

感動詞 |

感動・呼びかけ・応答・あいさつなどを表す。 |

あら,おや,ああ,ねえ,おい,もしもし,こら,うん,はい,いいえ,おはよう,さようなら,よいしょ,えい |

|

|

助詞 |

語や語句の関係を示したり,様々な意味を付け加えたりする。 |

は,が,を,に,と,ので,けれど,ても,まで,さえ,だけ,かしら,ねえ,なあ,わ,ぞ |

|

|

助動詞 |

話し手(書き手)の判断など,様々な意味を付け加える。 |

だ,です,れる,させる,そうだ,ようだ,らしい,たい,まい,た,よう,ます,ない |

ここからは,これらの10種類の品詞がどういうもので,どのようにして生成してくるかなどを簡単に整理していくことにする。

名詞

名詞は,生物・物・事柄などを表す単語である。名詞は一般に,「固有名詞」「普通名詞」「形式名詞」「数詞」「代名詞」に分類される。固有名詞と普通名詞については,ここまでで何度か登場しているので,ここでは簡単に触れておく程度にとどめる。

固有名詞

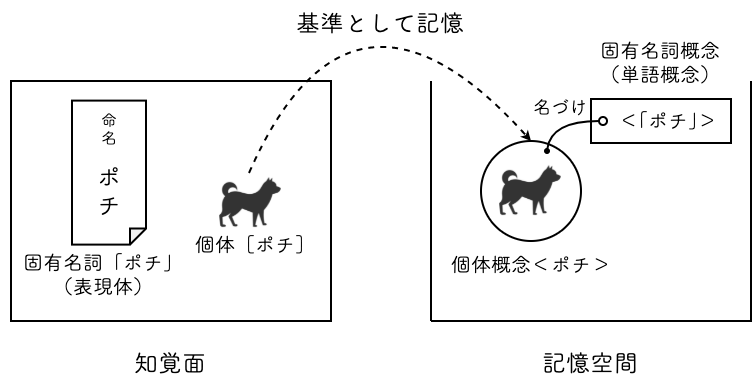

固有名詞は,人名・地名・書名など,そのものだけにつけられた名前である。固有名詞が名前としてつけられる対象は基本的には個体と考えてよいだろう(厳密には体存在)。個体は知覚面から分節化され,知覚面上に存在することになる。その個体に名前がつけられ,固有名詞となると言える。ただ,厳密には,知覚面上の個体ではなく,その記憶である個体概念に名前(固有名詞)がつけられているのだろう。

図10.5 個体概念と固有名詞

固有名詞が個体概念の名前になるのだが,実際にはそれらの間に「固有名詞概念」が入っているように思われる。この固有名詞概念は対応する固有名詞の記憶のことであり,記憶空間内にある。これが間に入ることで固有名詞が個体概念の名前となることができるのだろう。そして,このとき固有名詞は表現体として知覚面に存在するものである。これは無数にある。また,固有名詞概念は単語概念の1つである。ここで,固有名詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

固有名詞概念 <「ポチ」> |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

個体概念 <ポチ> |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の固有名詞「ポチ」 |

個体[ポチ] |

図10.6 固有名詞の働き(ポチの場合)

|

【記憶空間】 |

固有名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

個体概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の固有名詞 |

個体 |

図10.7 固有名詞の働き(一般化)

このような構造で,固有名詞が機能していると思われる。

普通名詞

普通名詞は,同じ種類の物事をまとめて表す単語である。これは一般概念につけられた名前であると言えるだろう。個体概念がたくさん集まってくると,それらを共通した特徴などによって似ているもの同士をグループにする。そして,そのグループ(集団の基準)に名前がつけられる。こうして普通名詞が生成する。例えば,犬の<ポチ><クロ><ハチ>などをまとめて,<犬>とするといったことである。

ここで,普通名詞の働きの構造を示す。普通名詞は一般概念の名前であるが,これらの間にも普通名詞概念が入っていると思われる。

|

【記憶空間】 |

普通名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

一般概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の普通名詞 |

(指示対象なし) |

図10.8 普通名詞の働き

なお,一般概念には知覚面上の指示対象はない。

形式名詞

形式名詞は,本来の意味が薄れ,補助的・形式的に用いられるようになった普通名詞のことである。例えば,「もの」「こと」「とき」「ところ」「ため」「とおり」「ほう」「はず」などである。常に連体修飾語を直前につけて用いられ,通常はひらがなで書かれる。少し形式名詞の使用例を見てみよう。

「物を大切にしよう。」(普通名詞)

「夏は暑いものだ。」(形式名詞)

「物」は実体のある非生物の個体のように用いられており,「もの」はより漠然とした対象のように用いられている。

「時は金なり。」(普通名詞)

「テレビをつけたとき,電話が鳴った。」(形式名詞)

「時」は時間一般のことであり,「とき」は接続助詞的に,ある動作が為された瞬間,タイミングを示しているように思われる。

このように,形式名詞と元の普通名詞は一般に意味が異なるので,注意が必要である。

形式名詞に対応する心的イメージはなんとなくあるように思われる。そこで,これを「形式概念」と呼ぶことにする。しかし,その形式概念が自然に形成されたとは考えにくい。なぜなら,形式名詞はかなり抽象的なものに思われるからである。おそらく,形式名詞は言語として先に登場し,その使い方を我々は身につけたのだろう。そして,その使い方から,それに対応するような漠然とした形式概念をもつようになったのだろう。

形式名詞の心的イメージ(形式概念)は,元の普通名詞の心的イメージ(一般概念)と異なるものの,やはり似ているものであることは間違いない。ここで,形式名詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

形式名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

形式概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の形式名詞 |

(指示対象なし) |

図10.9 形式名詞の働き

数詞

数詞は,数字などを伴い,数量・順序を表す単語である。例えば,「3人」「8月」「2007年」「9日」「100円」「5 cm」「4番目」「2」「6回」「1枚」などである。ここで,数量・順序を表すとはどういうことだろう。数自体,基本的すぎて極めて難しい概念であるように思われるが,そうは言ってもやはり概念であるように思われる。そして,これらの数詞が表す内容についてはそれぞれ何らかの心的イメージがあり,これはおそらく記憶として蓄えられた,数に関する基準である。これを用いることによって例えば,「3個である」ということを認識・判定・判断することができる。そこで,この数についての概念を「数概念」と呼ぼう。こう考えると,数詞というのも数概念につけられた名前(ネームタグ)であると言える。

ここで,数詞の働きの構造を示す。ここでも,数詞と数概念の間には数詞概念が入っていると思われる。

|

【記憶空間】 |

数詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

数概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の数詞 |

(指示対象なし) |

図10.10 数詞の働き

数概念の形成はおそらく次のようなものだろう。まず,知覚面上に個体が輪郭をもとに1つ分節化される。個体の分節化は複数でも同時にできるため,また輪郭を手がかりに別の個体が分節化されることもあるだろう。ここで,2つ目の個体が分節化されたとしよう。こうして,2つの個体が同時に知覚面上に存在することになる。このようにして,3つ,4つ,5つ,……と複数の個体を同時に知覚面上に分節化できる。しかし,これだけでは数概念は形成されないと思われる。なぜなら,数そのものは実体ではないからである。数概念は後天的に形成される概念として考えると,やはり何らかの共通性によって個体から個数の情報のみを抽出しなければ数概念にはならないと思われる。

例えば,りんごが2個,みかんが2個,いちごが2個,……などが知覚面上に存在する場面を経験し,それらに共通した情報として<2個>という概念が形成されるのだろう。この個数が変われば<3個><4個><5個>……と大きい個数を理解し,概念化できるようになる。

ところで,日本語には「助数詞」と呼ばれる数を数えるときの単位が数多く存在する。例えば,「本」「枚」「冊」「頭」「人」「匹」「膳」「杯」……などである。これらは,言語によってその有無が変わるので,おそらく本質的な概念ではないと思われる。つまり,<2個>=<2>=<2本>=<2枚>=<2冊>=……などと見なすことは可能であると考えられる。これは,数は数えられるが適する助数詞がわからず,「個」や「つ」などを数につけて済ませる場面もあることからも言える。

このようにして,<1個><2個><3個>……ないしは,<1><2><3>……という数概念を形成・記憶することができる。ただ,これを「1」「2」「3」……とアラビア数字で表記し,「イチ」「ニ」「サン」……と発音すると覚えること(小学校の算数など)はまた別のことである。あくまで,<1><2><3>……という数概念が先にあって,その概念に名前(ネームタグ)「1」「2」「3」……をつけているのである。

代名詞

代名詞は,名前(固有名詞)の代わりに物事を指し示す単語である。代名詞には「人称代名詞」と「指示代名詞」がある。まず,人称代名詞から考えよう。

人称代名詞は,人を指し示す単語である。名前(固有名詞)ではなく,話し手(書き手)から見た関係性によって対象の人を指示する。例えば,「私」「僕」「あなた」「君」「彼」「彼女」などである。人称代名詞は人を指し示す,すなわち特定して表す単語であるから,個体を表すという働きとしては固有名詞と同じである。固有名詞(名前)では話し手と対象の関係性に関わらず,直接的に対象を指し示せることから,こちらは絶対的な指示と言える。一方,人称代名詞は,話し手と対象の関係性によって一人称,二人称,三人称などが変わってくる。よってこれは,話し手と対象の関係性に相対的な指示と言える。このように言語としては,個体としての人(これを「個人」と呼ぶ)を表すので,同じ働きと言えるが,概念としてはまったく異なる。例えば,「あなた」と「太郎」が指し示す個体は同じだったとしても,それぞれに対応する心的イメージ<あなた>と<太郎>は異なる。

ここで混同を避けるため,概念を<>で,指示対象を[]で表すことにする。よって,[あなた]と[太郎]の意味(指示対象)が同じになることはあっても,<あなた>と<太郎>の意味(概念/心的イメージ)が同じになることはない。<あなた>は二人称を指し示す心的イメージであるからである。

すなわち,人称代名詞の心的イメージには,もはや個体概念がもつような個体についての情報はないということである。話し手と対象との関係性だけが共通した情報として抽出され,概念化したものと言えるだろう。対象が話し手自身であれば一人称,聞き手であれば二人称,どちらでもなければ三人称などと使い分けるわけである。

また,日本語には一人称に様々な単語があったり,言語によって三人称の分け方が異なったりすることからも,この人称代名詞(代名詞)は言語に依存したものであると言える。

人称代名詞にも,やはり対応する心的イメージ,すなわち概念があるように思われる。ただ,これは言語によって切り取られ方(基準)が異なるように感じられる。この人称代名詞に対応した概念のことを「人称概念」と呼ぼう。次に,人称概念の形成について少し考えておく。

人称概念は会話を通じて習得される概念であると思われる。会話(他者同士の会話を含む)を経験する前は,話し手や聞き手の区別が成立せず,この概念は形成されにくいと思われる。また,会話を経験するようになってからも,様々な話し手,様々な聞き手をその共通性から概念化して人称概念が形成されるというよりは,周囲の人々の人称代名詞の使い方を見聞きして,学び取っていくという方が実情に合っているように思われる。つまり,一般には,人称代名詞が先にあって,後からそれに対応した人称概念が形成されると思われる。

ここで,人称代名詞の働きの構造を示す。ここでも,人称代名詞と人称概念の間に人称代名詞概念が入っていると思われる。

|

【記憶空間】 |

人称代名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

人称概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の人称代名詞 |

個人 |

図10.11 人称代名詞の働き

先ほど,数概念は数詞よりも先に形成され,後で数詞という名前(ネームタグ)がつけられると考えた。それに対して,人称概念は人称代名詞の後に形成されると考えた。これらが正しいとすれば,概念と言語の一部(名詞)は対応関係にあるが,その形成・習得順序は決まったものとは限らず,どちらが先にもなりうるということになる。概念が先に形成され,それに名前がつく。名前が先にあって,対応する概念が後から形成される。どちらも状況や品詞によってありうると考えられる。

次に指示代名詞について考える。指示代名詞は,物事・場所・方向などを指し示す単語である。物事は「これ」「それ」「あれ」,場所は「ここ」「そこ」「あそこ」,方向は「こちら」「そちら」「あちら」などがある。これは,いわゆる「こそあど言葉」というものである。

物事については,指示対象が人から物に変わっただけで,先ほどの人称代名詞と同様のことが言えると思われる。場所については,指示対象は個体とはならないが,近くの場所,遠くの場所などが概念化できるように思われ,それらの概念と言語が対応している。方向についても同じようなことが言えると思われる。

したがって,指示代名詞にも対応する概念が存在するように思われるので,これを「指示概念」と呼ぶことにする。また,人称代名詞も対象は人であるが,指示するという意味は変わらないので,その心的イメージを「指示概念」としてもよさそうである。よって,代名詞に対応する心的イメージは指示概念であり,代名詞は指示概念につけられた名前であると言える。

以上を踏まえて,指示代名詞の機能を図に示す。ここでも,指示代名詞と指示概念の間には指示代名詞概念が入っている。

|

【記憶空間】 |

指示代名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

指示概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の指示代名詞 |

(人以外の)物事・ |

図10.12 指示代名詞の働き

代名詞についてもまとめて機能を図に示す。また,代名詞と指示概念の間には代名詞概念が入っている。

|

【記憶空間】 |

代名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

指示概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の代名詞 |

物事・場所・方向など |

図10.13 代名詞の働き

ここまで,名詞についてまとめてきた。以上の議論をまとめると,名詞とは概念につけられた名前であると言えるだろう。以下に,名詞の機能をまとめて図に示す。ここでも,名詞と概念の間に名詞概念が入っていると思われる。また,概念には具体的な指示対象があるときとないときがある。

|

【記憶空間】 |

名詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の名詞 |

指示対象/ |

図10.14 名詞の働き

動詞

動詞は,物事の動作・存在を表す単語である。では,動作・存在を表すとはいったいどういうことなのだろう。

まず,動作について考えてみる。動作とは何か。動作はもちろん動きのことである。では動きは何か,どのように生成してくるものか。まず,知覚面上に輪郭で囲まれた個体を分節化する。その個体は知覚面の流れの中で連続的に変化して,動いて見えるとしよう。このとき,個体の(時間的)同一性から,この連続的に変化するように知覚される個体は同じ個体であると考えることができる。同じ個体が知覚面の流れの中で変化する,すなわち動くのである。これが動きの成立である。個体は様々な動きを見せる。ただ,この時点では個体の動きは混沌としている。この混沌とした動きの中から意味のある動きだけを抽出したものが動作にほかならない。

例えば,太郎が知覚面上で,足を交互に前に踏み出して前進している。そして,その後ろから,次郎や三郎も同じように足を交互に前に踏み出して前進している。彼らは3人とも厳密には同じ動きをしているわけではない。足の長さも異なるし,進むスピードもわずかに違う。しかし,そうだとしても,それらの動きの共通性を我々は読み取り,その動作に「歩く」という名前をつけるのではないだろうか。

図10.15 太郎・次郎・三郎が歩いている様子

このような具合で,混沌とした動きの中から,共通した動きの特徴をもとに意味のある動作が抽象化・抽出される。このときの動作はやはり基準として記憶空間に蓄えられる。これが動作の心的イメージ(概念)であり,動作の記憶である。先ほどの例では「歩く」に対応した心的イメージ<歩く>のことである。名詞に対応する心的イメージと同じように,動詞に対応する心的イメージも「概念」と呼ぼう。概念にも様々な種類があると思われるため,ここでは<歩く>などの動作についての心的イメージを「動作概念」と呼ぶことにしよう。

また,言うなれば動詞は「一般動詞」のみで「固有動詞」がない。実際には,名詞のときと同様に,個々の動作(「個動作」や「個動作概念」)を一般化した動作としての「一般動作概念」の基準が作られ,それに一般動詞(=動詞)という名前がつけられるのだろう。「固有動詞」がないのは,音・味・匂いに固有名詞がつかないのと同じで,1つの実体として安定して存在しているものとは考えにくいからだろう。一般には短時間で「個動作」は消滅してしまい再び現われることはない。よって,同じ個動作の再認知ができないためでもあるのだろう。

また,「歩く」という動作を「歩くこと」「歩き」「歩み」「歩行」などに名詞化することもできる。これが,動詞(動作)を由来とした名詞である。

次に存在について考えたいが,存在は極めて基礎的な概念なので,別に章を設けて「存在」の章にて改めて詳しく述べることにする。

ただ,存在を表す動詞については「ある」「いる」「存在する」などごく限られたものしかない。また,これらの動詞に対応するような心的イメージを「存在概念」と呼ぶことにする。

ところで,動詞の表す意味に「作用」を加える場合があるが,本論文ではそうせずに,動詞の表す意味を「動作」と「存在」のみとする。「存在」は時間を含まない静的なもので,「動作」は時間を含む動的なものとする。したがって,「動作」には時間経過とともに変化するあらゆる動きを含めることにする。

ここで,動作・存在の意味をもつ動詞をそれぞれ「動作動詞」「存在動詞」と呼ぼう。よって,以上の議論をまとめると,動詞は動作概念・存在概念につけられた名前であると言える。ここで,動詞の働きの構造を示す。また,やはり動詞と動作概念・存在概念の間に動詞概念が入っていると思われる。

|

【記憶空間】 |

動詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

動作概念・存在概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の動詞 |

(指示対象なし) |

図10.16 動詞の働き

形容詞

形容詞は,物事の性質・状態や,主観的な感情・感覚を表す単語である。

まず,物事の性質・状態について考える。中でも個体の性質・状態について考える。知覚面から個体が分節化されて,知覚面上に存在することとなった。この個体について,動きは動作として概念化された。しかし,この個体がもつ情報はそれだけではない。個体が静止しているときでも,個体について何か言えることがある。

例えば,犬のポチが目の前にいるとしよう。ポチを観察すると,ポチがもつ様々な性質やポチの状態に気づいてくる。まず,その中で「ポチは白い。」と言えるとしよう。ポチは白い色をしているということである。この「白い」は形容詞である。この「白い」が表す内容が性質・状態ということである。そして,「白い」という性質・状態には対応する心的イメージがあるように思われる。これを<白い>と表すことにしよう。このような形容詞に対応した心的イメージも「概念」と呼ぶことにしよう。すなわち形容詞「白い」は概念<白い>につけられた名前であると言える。

では,この概念<白い>はどのようにして形成されたか。それはやはり共通性により抽出されたと言えるだろう。我々は日々の生活の中で白い物を数多く見ている。大根,牛乳,食塩,豆腐,ご飯,うどん,雲,雪,スズランの花……などに共通する色についての性質を「白い」と呼ぶのだと学んでいく。この共通する色についての性質を<白い>として記憶空間に入れる。これは概念であり,やはり白いかどうかの基準として記憶されると言えるだろう。

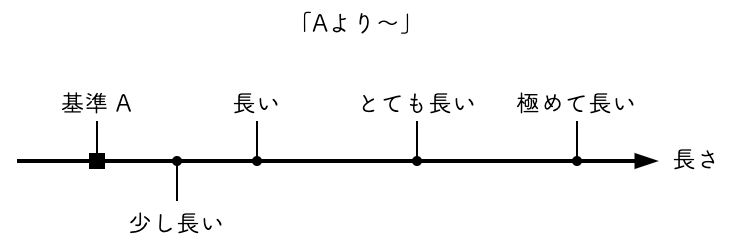

他にも「長い」が表す性質は<長い>という概念として記憶されると思われる。これも,長さの長いものをたくさん見て,その共通性を抽出したとも言える。また,長いというのは「○○と比べて長い」「○○より長い」と何か比較対象,比較基準をもつこともある。これにより,長さを比較することができるが,むしろ形容詞が表す性質の本質は,この比較できる尺度にあるのかもしれない。つまり,<長い>が本来もっているのは相対的な<○○より長い>であり,その比較対象が特に決められておらず(明示されておらず),例えば<平均より長い>というような絶対的な用法で用いられたのが単なる<長い>なのだろう。<白い>など他の形容詞についてもそうであるように思われる。

以上のように形容詞は,まず個体の性質・状態についての概念につけられた名前であると言える。それでは性質と状態はどう使い分けるのだろうか。これら違いは何だろう。結論から言えば,これらは適用する時間の長さによって使い分けられると思われる。どちらも個体がもつ,動作などではない静的な特徴のことであるが,より長期的なものを性質,より短期的なものを状態と呼ぶ傾向があるように思われる。

例えば,「カラスは黒い。」「氷は冷たい。」の「黒い」「冷たい」はほぼ常に,いつでもそう言えるため長期的・安定的な特徴であるから,これらは性質であると言える。一方,「このフライパンは今は熱い。」「このトマトは今は冷たい。」の「熱い」「冷たい」は今のうちはそう言えるがいつでも言えるとは限らないので,短期的・一時的な特徴であり,これらは状態であると言える。また,この例では「冷たい」について言えることだが,同じ単語であっても,状況・文脈などにより性質になったり,状態になったりする。よって一部の形容詞を除いて,形容詞はその単語だけでは性質と状態のどちらを表すかは決まらないということである。また,この性質と状態の区別は話し手(書き手)の意図や,聞き手(読み手)の解釈にもよる。まとめると,性質は長期的特徴,状態は短期的特徴のことである。よって,性質・状態をまとめて特徴と呼ぼう。

図10.17 特徴の構造

このことから,形容詞が表す個体などの性質・状態,すなわち特徴に関する心的イメージのことを「特徴概念」と呼ぼう。さらに,性質・状態に関する心的イメージのことをそれぞれ「性質概念」「状態概念」と呼ぼう。特徴概念は状況によって性質概念になったり,状態概念になったりする。

図10.18 特徴概念の構造

次に,主観的な感情・感覚について考察する。例えば「嬉しい」「悲しい」「楽しい」「かゆい」「寒い」「眠い」などである。これらは主観的な感情・感覚を表しており,基本的にはこれらの特徴をいつでも主観的にもっているわけではないので,これらは普通は状態と考えられる。確かに主観的状態はしっくりくるが,主観的性質はあまりなじまなそうである。

そして,この主観的な感情・感覚は主観的であるから,客観的である個体の状態と同じように扱うことはできない,そう思う人がいるかもしれない。しかし,本当にそうなのだろうか? 確かに,感情・感覚は主観的であり,私の感情・感覚は私にしかわからないようなものである。しかし,実は突きつめていけば,個体の性質・状態でさえも主観的であると思われる。なぜなら,個体の性質・状態も主観世界の中にあり,主観的情報であると言えるからである。つまり,個体の性質・状態も厳密には「私にしかわからない」と言える。

感情・感覚も,個体の性質・状態も,主観世界(知覚面の流れ)の中にあり,どちらも究極的には主観的であると言える。そういう意味では,同様に扱ってもよさそうである。よって,主観的な感情・感覚も個体の性質・状態と同じように特徴として扱うことにする。

以上をまとめると,形容詞は特徴概念につけられた名前であり,それらの間に形容詞概念が入っていると思われる。ここで,形容詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

形容詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

特徴概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の形容詞 |

(指示対象なし) |

図10.19 形容詞の働き

形容動詞

形容動詞も活用の仕方といった単語の形は異なるが,働きとしては形容詞と同じであると思われる。すなわち,形容動詞も,物事の性質・状態や,主観的な感情・感覚を表す単語であると言える。よって,以上の形容詞についての議論は,ほぼそのまま形容動詞にも当てはまる。

よって,形容動詞は特徴概念につけられた名前であり,それらの間に形容動詞概念が入っていると思われる。

また,形容詞・形容動詞も「よい」を「よさ」と,「静かだ」を「静かさ」とするなど,名詞化することができる。これが形容詞・形容動詞を由来とした名詞である。

連体詞

連体詞は,体言を修飾し,物事の性質・状態を表す単語である。例えば「大きな」「ほんの」「大した」「あらゆる」などである。直観的には,性質・状態を表すのだから,形容詞・形容動詞と同じ働きをすると言えるように思われる。例えば「大きな」「小さな」「おかしな」などの連体詞には,それぞれほぼ同義と思われる「大きい」「小さい」「おかしい」という形容詞が存在する。よって,これらの連体詞は働きとしては形容詞と同じであると言える。すなわち,例えば連体詞「大きな」が表す個体の性質・状態としての意味内容<大きな>は,特徴概念である。では,他の連体詞はどうか。同義な対応する形容詞が存在しない連体詞もある。さらに,形容詞は述語になることができるが,連体詞は述語になれない。それでも,連体詞は形容詞や形容動詞と同じ働きをすると言えるのだろうか。

おそらく,それでもそう言えるだろう。確かに,連体詞は直接的に述語になれない。例えば,形容詞「大きい」について「このトマトは大きい。」という文は作れるが,連体詞「大きな」について「このトマトは大きな。」という文は作れない。しかし,実は,間接的には連体詞でも述語とすることができる(厳密には述語的に用いる)。例えば,「このトマトは大きなトマトだ。」と言うことで「このトマトは大きい。」とほぼ同義のことが文として言えることがわかる。もちろん,逆に,形容詞も連体修飾語になれる。例えば,「大きいトマト」は「大きなトマト」とほぼ同義である。したがって,連体詞は個体の特徴に関する形容詞と同じ働きであると言える。また,形容動詞も形は違えど,形容詞と働きは同じであったから,連体詞は個体の特徴に関する形容詞・形容動詞と同じ働きをすると言える。ここで,個体の特徴に限定しているのは,連体詞には主観的な感情・感覚を表す単語が存在しないからである。すべて客観的な特徴のみを表す単語である。

よって,連体詞の意味内容にも概念があり,それは特徴概念であると言える。すなわち,連体詞は特徴概念につけられた名前である。そして,それらの間に連体詞概念が入っていると思われる。

以上の形容詞・形容動詞・連体詞の機能をまとめて図に示す。

|

【記憶空間】 |

形容詞概念 ・形容動詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

特徴概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の形容詞 ・形容動詞 |

(指示対象なし) |

図10.20 形容詞・形容動詞・連体詞の働き

副詞

副詞は,主に用言を修飾し,状態(様子)や程度を表す単語である。まず副詞は一般に「状態の副詞」「程度の副詞」「呼応の副詞」に分類される。

最初に,状態の副詞を考えよう。例えば,「ゆっくり(と)」「のろのろ(と)」「すたすた(と)」「すいすい(と)」「ザーザー(と)」「ワンワン(と)」などである。()内の「と」は入れても入れなくてもよい。これらは動作が「どのように」行なわれているかを表す単語である。ただ,これに「状態」という言葉を当てはめるのは最適とは思えない。「どのような状態でどうする」「ゆっくりとした状態で歩く」「ザーザーとした状態で雨が降る」などあまりしっくりこない。そこで,これを「様子」と呼びかえてみよう。「どのような様子でどうする」「ゆっくりとした様子で歩く」「ザーザーとした様子で雨が降る」,どうだろう。やはり,こちらの方がしっくりくるように思われる。これは他の状態の副詞についても同様である。状態の副詞が表す内容は状態というよりは様子と言った方がふさわしいようである。そこで,わかりやすさのため,この状態の副詞を本論文では「様子の副詞」と呼ぶことにしよう。通常の呼び方と異なるので注意していただきたい。

前述のように,「状態」の意味が私の中では,個体がもつ一時的・短期的な特徴であり,それは動きについてではなく,静的な特徴であるという感覚がある。やはり動きについて状態と言うのは違和感がある。

よって,この様子の副詞は動作が「どのように」「どんな様子で」行なわれているか,すなわち動作の様子を表す単語と言える。そのため,品詞としては主に動詞を修飾することになる。

そして,この様子にも概念があるように思われる。例えば,「ゆっくり」の意味内容<ゆっくり>は,動作が遅く進行しているような様子の心的イメージである。これはおそらく,「ゆっくりとした歩く動作」「ゆっくりとした泳ぐ動作」「ゆっくりとしたしゃべる動作」……などのゆっくりとした動作を数多く経験し,それらの動作に共通した様子を抽出したものと言えるだろう。よって,この<ゆっくり>は様子についての概念であるから,これを「様子概念」と呼ぼう。他の様子の副詞が表す心的イメージも様子概念と呼ぶ。すなわち,様子の副詞は様子概念につけられた名前であると言える。

また,この様子の副詞は形容詞・形容動詞などと同じく,比較対象をとることもできる。例えば,「太郎は花子よりゆっくり歩いている。」などと言える。このとき実は,太郎も花子もともにゆっくり歩いているとしよう。どちらがよりゆっくり歩いているかは,歩くスピードなどを見て判断できるとして,太郎の方が花子よりもゆっくり歩いていると判断したわけである。このように,「ゆっくり」の様子の度合い,つまり「ゆっくりさ」は比較することができそうである。形容詞の項でも触れた通り,「○○よりゆっくり」の相対的な使用が本来のものかもしれない。

ただ,通常は絶対的な使用の方が多く,それは「ゆっくり」と使うが,これは「平均よりもゆっくり」などから比較対象を省略したものなのだろう。この際の比較対象によっては「ゆっくり」かどうかが変わってくることにもなる。以上のことは,どの様子の副詞にも言えそうである。

次に,程度の副詞を考えよう。直前で,様子の副詞はその度合いを比較して「○○より~」と言えることがわかった。同様に,形容詞・形容動詞についても基本的に「○○より~」と言える。

このような「○○より~」と言える「~」に対して,その度合いの強弱を表すために程度の副詞を用いる。よって,程度の副詞は,特徴や様子の度合いを表す単語と言える。これは「どのくらいか」を表すと言ってもよい。例えば,程度の副詞には「少し」「やや」「とても」「かなり」「きわめて」などがある。

この「程度」というのは,直線的(一次元的)な尺度をもったもの(特徴や様子)の基準からの隔たりの度合いを表すとも言える。そのイメージを図に示す。

図10.21 「長い」の用法のイメージ

そして,この程度の副詞も,対応する概念があると思われる。例えば,「とても」の意味内容は「とても長い」「とても重い」「とても眠い」……などの共通性,すなわち基準からの隔たりが大きいことを抽出したものと言える。これを概念<とても>とし,このような程度の副詞に対応する概念を「程度概念」と呼ぼう。つまり,程度の副詞は程度概念につけられた名前である。

さて,これが程度の副詞の内実であると思われるが,最後にその適用対象について再考しておきたい。もちろん,先ほど述べた通り,程度の副詞は形容詞・形容動詞や様子の副詞などには用いることができる。では,連体詞にはどうか。連体詞は形容詞・形容動詞と同じく,特徴という働きをするので適用できそうである。しかし,これがうまくいかない。「大きな」「小さな」「おかしな」など形容詞に対応するようなものがある連体詞などについては「とても」「少し」など程度の副詞がつけられる。これは,これらの連体詞が形容詞由来だからであると思われる。しかし,「とんだ」「あらゆる」「いわゆる」「ほんの」「この」「単なる」「たった」「去る」「ある」「とある」「我が」「さらなる」「いかなる」「来る(きたる)」などの連体詞には「とても」や「少し」などがつけられない。これは,これらのような一部の連体詞は直線的な尺度をもつ特徴ではないからだろう。例えば,「とある」について言えば,どのくらい「とある」か,どの程度「とある」かについては言うことができず,「とある」かそうでないかしか言えない。つまり,尺度をもち大小の比較ができる特徴と,そうではなく二者択一的に「そうであるかどうか」のみ言える特徴があるようである。そこで,前者を「尺度特徴」,後者を「適否特徴」と仮に呼ぶことにしよう。

図10.22 尺度特徴と適否特徴

これは同じように様子の副詞にも言えることなので,様子についても尺度を持つ「尺度様子」と尺度をもたない「適否様子」を用意しておく。

図10.23 尺度様子と適否様子

私の主観的な分類ではあるが,尺度様子の例は「ゆっくり(と)」「はっきり(と)」「たくさん」「しっかり(と)」「ふらふら(と)」「のんびり(と)」「きらきら(と)」「ひっそり(と)」などであり,適否様子の例は「ワンワン(と)」「ゴロゴロ(と)」「しばらく」「すぐ(に)」「ときどき」「しばしば」「いつも」「たちまち」「こっそり(と)」「ぽろぽろ(と)」などである。

よって,連体詞には適否特徴が含まれており(しかしこちらが大多数),それらには程度の副詞がつけられない。したがって,程度の副詞が適用できるのは,形容詞・形容動詞と連体詞・様子の副詞の一部であり,意味としては尺度特徴・尺度様子のみである。

最後に呼応の副詞を考える。呼応の副詞は,後(の文節)に決まった言い方が続き,話し手の態度などを表す副詞である。「陳述の副詞」「叙述の副詞」と呼ばれることもある。

呼応の副詞には次のようなものがある。

- 推量:「おそらく」「きっと」「たぶん」「さぞ」など

- 仮定:「もし」「仮に」「たとえ」「いくら」など

- 直喩:「まるで」「あたかも」「ちょうど」など

- 否定:「少しも」「決して」「まったく」「必ずしも」など

- 疑問:「どうして」「なぜ」「どう」など

- 願望:「どうか」「ぜひ」「どうぞ」など

例えば,このように用いる。

「おそらく明日は雨だろう。」(推量)

「もし明日晴れたら,サッカーをしよう。」(仮定)

「まるで綿あめのような雲だ。」(直喩)

「お酒は少しも飲んでいない。」(否定)

「なぜ人は生きるのか?」(疑問)

「どうか受け取ってください。」(願望)

おそらく,呼応の副詞は,一部の助詞・助動詞(主に助動詞)や動詞の命令形などを修飾する副詞なのだろう。これらの品詞の働きを強調するために呼応の副詞が追加されたのではないかと思われる。呼応の副詞は,取り外しても文がほぼ同義で成り立つものもある。また,意味が少し広くなったり,変わってしまうものもある。このように,単語の使われ方が限定的なので,決まった言い方として捉えられるのだろう。しかし,やはり意味の中心はセットとして後に付随する一部の助詞・助動詞や動詞の命令形などの方のように思われる。

そして,なんとなく呼応の副詞にも対応する心的イメージがあるように思われる。そこで,呼応の副詞に対応する心的イメージを「意味概念」と呼ぶことにする。これは,呼応の副詞は様々な意味(強調など)を追加する働きがあるように思われることからである。

以上をまとめると,副詞は様子概念・程度概念・意味概念につけられた名前である。また,これらの間には副詞概念が入っていると思われる。ここで,副詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

副詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

様子概念・程度概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の副詞 |

(指示対象なし) |

図10.24 副詞の働き

なお,副詞は名詞化できない。

接続詞

接続詞は,前後の文と文,語と語などをつなぎ,その関係を示す単語である。接続詞はその働きから一般に「順接」「逆接」「並列・累加」「対比・選択」「説明・補足」「転換」などに分類される。

例えば,

「雨が降ってきた。だから,サッカーをやめた。」(順接)

「雨が降ってきた。しかし,サッカーを続けた。」(逆接)

「雨が降ってきた。そして,風も強くなってきた。」(並列・累加)

「そば または うどんを選んでください。」(対比・選択)

「涙が出てきた。なぜなら,玉ねぎを切っているからだ。」(説明・補足)

「仕事は順調みたいだね。ところで,休みの日は何をしているの?」(転換)

などと用いる。

まず,文と文を接続する接続詞が多い。ここでは,「文」は真偽の言える文(命題)のみを考える。文の意味内容は判断結果であったから,文と文を接続する接続詞は2つの命題が表す意味内容すなわち判断結果を接続して,その関係を示す働きをするわけである。そして,その関係についての心的イメージ,例えば<だから><しかし><そして><または><なぜなら><ところで>などは概念としてあるように思われる。なお,その多くが推論の形式であると思われる。これは,推論はいくつかの命題から別の命題を導くことであったことからも納得がいく。

よって,これらを「接続概念」と呼ぶことにする。これは言語なしでは形成されにくい概念だろう。この概念はほとんどが対応する接続詞の使用方法を習得することによって言語的に理解しているのだろう。つまり,言語使用が先にあって,それに対応する概念が切り出されるようなものである。

語と語をつなぐ接続詞についても同様である。例えば,<または><あるいは><もしくは><ないし(は)><すなわち><および><ならびに><かつ>などである。これらは概念と概念を接続して,その関係を示す働きをする接続概念であると言えるだろう。

以上から,接続詞は接続概念の名前である。また,それらの間には接続詞概念が入っていると思われる。ここで,接続詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

接続詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

接続概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の接続詞 |

(指示対象なし) |

図10.25 接続詞の働き

感動詞

感動詞は,感動・呼びかけ・応答・あいさつなどを表す単語である。例えば,「あら」「ねえ」「はい」「こんにちは」などである。文の成分では感動詞は独立語になり,独立していて他の文節・語と直接的な関わりをもたない。そして,感動詞は普通,コミュニケーションや独り言などの言語表現に使われる。よって,どのような状況・場面で使うかについてのイメージはあるが,直接的なイメージはないようにも思われる。念のため,これらの心的イメージに「感動概念」と名前をつけておくが,おそらく哲学はあまり関わらない品詞なのだろう。

よって,感動詞は感動概念につけられた名前である。また,それらの間に感動詞概念が入っていると思われる。ここで,感動詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

感動詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

感動概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の感動詞 |

(指示対象なし) |

図10.26 感動詞の働き

助詞

助詞は,語と語,語句と語句の関係を示したり,様々な意味を付け加えたりする単語である。助詞は,一般に「格助詞」「接続助詞」「副助詞」「終助詞」に分類される。

格助詞は,主に体言に付いて,文節と文節の関係を示す。例えば,

「ポチが歩く」(主語を示す)

「パンを食べる」(連用修飾語を示す)

「花の名前」(連体修飾語を示す)

「犬と猫を飼う」(並立の関係を示す)

などと使う。それぞれ関係としては,

主語・述語の関係(体言(主語)→述語)

修飾・被修飾(連用)の関係(体言(連用)→用言)

修飾・被修飾(連体)の関係(体言(連体)→体言)

並立の関係(体言-体言)

を示している。確かに,これらの例はどれも,語と語,文節と文節が接続しており,その間の関係が示されている。よって,格助詞は接続詞と同じような働きをすると言えるだろう。

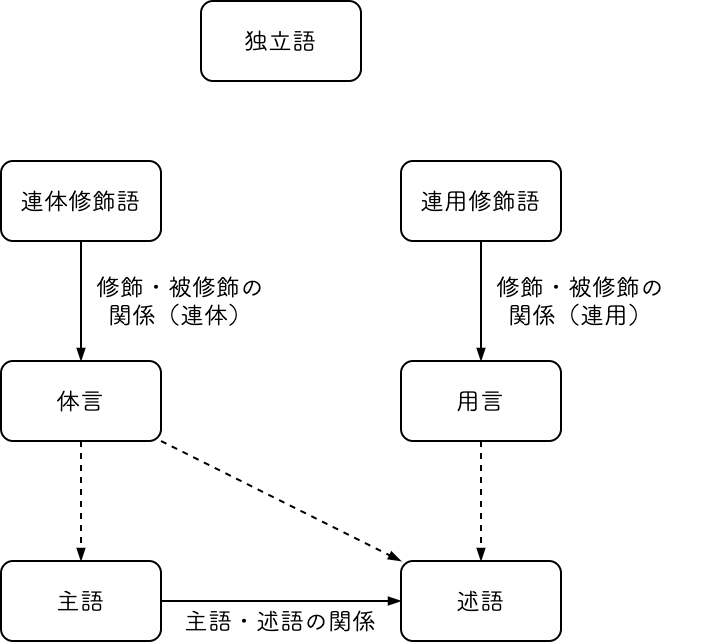

ここで,文の成分の間の関係を整理して図に示す。

図10.27 文の成分の間の関係

接続助詞は,活用する語に付いて,前後を接続する。例えば,

「雨が降ったから,サッカーをやめた。」(順接)

「雨が降ったけれど,サッカーを続けた。」(逆接)

「僕は音楽を聞きながら走った。」(同時)

「明日雨が降れば,遠足は中止になる。」(条件)

などと用いる。最初の例文は「雨が降った。だから,サッカーをやめた。」などと接続詞「だから」を用いて,ほぼ同義で言い換えることができる。他の例文なども接続詞を用いるなどして,2つの文に分けることができる。このことから,接続助詞の働きは2つの文を接続する働きである,すなわち接続詞の働きと本質的には同じであると言えるだろう。

以上のように格助詞と接続助詞は,2つのものを接続してその関係を示す働きがあり,これは接続詞の働きと同じようなものであると言える。よって,格助詞と接続助詞の概念を接続概念とする。確かに,<が><を><の><と>や,<から><けれど><ながら><ば>などの心的イメージもなんとなくあるように思われる。このように,接続概念の働きは個体・概念・判断結果などを結びつけることである。これを用いて判断や推論をすることができるようになるとも言える。

副助詞は,様々な語に付いて,様々な意味を付け加える。例えば,

「今年こそ優勝しよう」(強調)

「卵だけ買う」(限定)

「肉や野菜などを食べた」(例示)

「合計は1000円くらいだったよ」(程度)

などと使う。確かに,これらの副助詞は付属した語句に対して細かい意味を添えている。

終助詞は,主に文末に付いて,話し手の気持ちや態度を表す。例えば,

「神は存在するのだろうか。」(疑問)

「立って食べるな。」(禁止)

「次は勝つぞ。」(強調)

「のどかでいい所だなあ。」(感動)

などと用いる。確かに,終助詞も文全体や付属した語句に話し手の気持ちや態度などの意味を添えている。

このように,副助詞と終助詞は,何か2つのものを結びつけたりはしない。あくまで,何らかの1つの意味を追加しているだけである。よって,これらの単語に対応する概念を意味概念としよう。確かに,<こそ><だけ><など><くらい>や<か><な><ぞ><なあ>の心的イメージも一応あるように思われる。

ところで,同じ助詞でも異なる意味をもつものがいくつかある。例えば助詞の「から」がそうである。

「部屋から出る」(起点の格助詞)

「豆腐は大豆からできている」(材料の格助詞)

「暑いからエアコンをつける」(順接の接続助詞)

このように,同じ「から」であっても,用いられ方によって意味が変わってくる。つまり,単純に「から」単体ではどの意味・用法であるかを決めることができない。意味を定めるには「から」が付属した単語や,文全体を調べていく必要がある。

以上をまとめると,助詞は接続概念や意味概念につけられた名前であり,それらの間には助詞概念が入っていると思われる。ここで,助詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

助詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

接続概念・意味概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の助詞 |

(指示対象なし) |

図10.28 助詞の働き

助動詞

助動詞は,話し手の判断など,様々な意味を付け加える単語である。例えば,

「ポチは犬だ。」(断定)

「今日は泳がない。」(否定)

「正門が開かれる。」(受け身)

「昨日は雨が降った。」(過去)

「えさを食べさせる。」(使役)

などと使う。この他に,推量,意志,完了,存続,可能,尊敬,希望,丁寧,伝聞,推定などの意味がある。これも,2つのものを接続しているわけではなく,単に1つの意味を表しているにすぎない。よって,助動詞に対応する概念も意味概念と言える。

すなわち,助動詞は意味概念につけられた名前であり,それらの間には助動詞概念が入っていると思われる。ここで,助動詞の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

助動詞概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

意味概念 |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の助動詞 |

(指示対象なし) |

図10.29 助動詞の働き

単語について

ここまで,10種すべての品詞について簡単に整理してきたが,これらに共通して言えることがある。それは「ある単語の意味がわかるということは,その単語の心的イメージがあることと同じである」ということである。そして,その心的イメージを概念と呼ぶことにした。つまり,単語の意味内容は概念であると言える。そのため逆に,単語は概念につけられた名前であるとも言えるだろう。そして,単語と概念の間には単語概念が入っており,単語と概念をそれによって結びつけていると言えるだろう。単語概念は個々の単語(表現体)を一般化したものであり,単語の記憶とも言える。ここで,単語の働きの構造を示す。

|

【記憶空間】 |

単語概念 |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

概念(心的イメージ) |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の個々の単語 |

指示対象/ |

図10.30 単語(言語)の働き

ある単語の意味を知っているということは,ある情報や状況を知覚してその単語が適用されるべき情報や状況であったかどうか判断できることであるとも言えるのかもしれない。

単語の意味,心的イメージは必ずしも画像・映像的なものでなくてもよい。適するか適しないかの基準でよいのだろう。画像的な心的イメージも突き詰めていけば,そういった適不適の基準なのだろう。

これは様々な状況を与えられて,ある状況で「A」という単語は使えるか,もしくは文の中で「~A…。」と使えるかを様々な状況について判断できるということなのだろう。つまり,状況と文が与えられる「○×テスト」のようなものである。その判断の基準もしくは判断結果の集まりが,自分の理解しているその単語の意味なのだろう。

また,「もしもし」「こんにちは」などには実体,姿,画像的・映像的イメージはないので,絵などに表現することができない。しかし,状況と文を与えて,○×テスト的に問われれば,自分なりの基準で○か×かを判断することはできそうである。単語の意味を知っているとはそういうことであり,それでよいのだろう。

これは接続詞・感動詞・助詞・助動詞についてよく当てはまることである。それ以外の品詞には何となく画像的・映像的な心的イメージがありそうである。それが,○×テストでの基準にもなるので,それを理解している意味内容と言ってもよいだろう。

まとめると,単語の意味内容はその単語が使える状況であるかどうか判断できる基準であり,これを概念(または心的イメージ)と呼ぶ。また,品詞によってはそれに画像的・映像的なイメージが添えられているものもあると言える。

単語の意味内容(概念/心的イメージ)は,その単語の使用基準である。

もしかすると,画像的・映像的なイメージがあるものは「概念→言語」の順で学び,それがないものは「言語→概念」の順で学ぶという傾向があるかもしれない。

接続詞・感動詞・助詞・助動詞などについては対応する心的イメージは画像的・映像的ではなさそうである。それはこれらの単語の意味が個体など視覚面上のことについてではないからだろう。これらは主に言語使用・言語表現とか,主観・認識形式などの抽象的なことについてだからだろう。それに対して,それ以外の単語は何となく画像的・映像的な心的なイメージがある。それは,これらの単語の意味は個体など視覚面上のより具体的なことについてであるからなのだろう。

また,「おはよう」「こんにちは」など(名詞以外の単語)は個体や個体の集合(または共通性質)を指し示すものではないため,動詞・形容詞・形容動詞を述語にして文を作れない。「『おはよう』は感動詞である。」が言えるのは単語を言語として擬似的に名詞化しているのだろう。この場合も述語には動詞・形容詞・形容動詞は使えず,述語は「名詞+断定の助動詞」となっている。「おはよう」が指し示す対象は存在せず,使うべき状況がルールとして与えられているだけである。接続詞・感動詞・助詞・助動詞はすべてそのようになっている。「おはよう」(この「おはよう」)は表現体や言語行為である。これ以外に「おはよう」の実体はない。

意味がわかっている単語は,使える状況と使えない状況が判断できる単語であるということであった。言語化できなくてもそれで意味がわかっていることになる。これは概念(心的イメージ)を一挙に把握することと言える。しかし,それをあえて,言語化することもできる。単語の意味を他の単語の組み合わせで表現することができる。これは単語の意味の言語化であり,その単語に対応する概念の判断結果(命題)でもある。そして,そのように単語の意味を言語化すること(厳密にはその意識作用)が,まさに哲学なのだろう。これが,概念(心的イメージ)の性質を1つ1つ分析することであった。

例えば「愛とは何か」と問う。もちろん,「愛」の意味は使うことができる状況によって知っているわけである。ただ,それを言語で表現しろと言われるとすぐにはできない。それを,ああでもないこうでもない,といろいろ考えて自分なりの愛の定義を作っていく。これこそがまさに哲学なのである。つまり,哲学は主観による概念の判断の過程とも言えるが,言語レベルでは単語の意味の言語化の過程とも言える。これは,単語を定義することとも言えるだろう。

疑問(文)について

疑問(文)は基本的には,情報を手に入れるために用いる言語表現である。他者に尋ねることもあれば,自分自身に問うこともある。疑問詞を用いる場合は,疑問詞を手に入れたい情報が平叙文にしたときに入る場所に置き,文末に疑問の助詞「か」をつけるなどすれば疑問文が作れる。疑問詞を用いない場合は,単に文末に「か」をつければ疑問文となる。

疑問詞をまとめておく。「誰」「どこ」「どちら/どっち」「どれ」「どの」「どう」「どのくらい」「どれほど」「いつ」「なぜ」「どうして」「どうやって」「何」「いくら」などの疑問詞がある。

このように疑問詞を探す。

ここ?そこ?あそこ?→「どこ」

太郎?次郎?三郎?→「誰」

昨日?今日?→「いつ」

品詞は同じで,置く場所も同じである。

ところで,疑問(文)の心的意味,主観世界的意味は何だろう。まず,疑問(文)を用いるときは,判断をするために情報(概念など)を集めていると言える。判断の中に含まれるべき,足りない概念を探しているのだろう。よって,疑問(文)は心的には,ある判断をするために足りない情報(概念など)を探す心的動作とも言えるだろう。

言語について

ここまで,単語について吟味してきた。そもそも「言語」とは何だろうか? 表現体のみであるのか? 単語概念や概念は言語だろうか?

|

【記憶空間】 |

単語概念 (表現体を認識するためのもの) |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

概念=心的イメージ |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の個々の単語 |

指示対象/(指示対象なし) ※あるときとないときがある |

図10.31 個々の単語(言語)の働き

まず,単語・単語概念・概念はこのような構造になっていた。では,この中でどこまでを「言語」と呼ぶべきだろうか? 記憶の一部を言語とは呼ばないように思われるため,表現体(個々の単語)のみであると思われる。したがって,表現体(個々の単語)の全体を以後は言語と呼ぶことにする。

再度になるが,単語の働きの構造の具体例をいくつか示しておく。

|

【記憶空間】 |

単語概念 <「ポチ」> |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

概念 <ポチ> |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の単語「ポチ」 |

指示対象[ポチ] |

図10.32 単語「ポチ」の働き

|

【記憶空間】 |

単語概念 <「犬」> |

$\xrightarrow[\text{(結合)}]{\text{名づけ}}$ |

概念 <犬> |

|

$\triangle$

|

$↓$

|

||

|

【知覚面上】 |

無数の単語「犬」 |

(指示対象なし) |

図10.33 単語「犬」の働き

次に,ここまでに述べてきた10種類の品詞とそれに対応する概念をまとめて示す。

表10.3 品詞・概念の対応表

|

品詞 |

概念 |

|||

|

名詞 |

固有名詞 |

―――― |

個体概念 |

|

|

普通名詞 |

―――― |

一般概念 |

||

|

形式名詞 |

―――― |

形式概念 |

||

|

数詞 |

―――― |

数概念 |

||

|

代名詞 |

―――― |

人称概念 |

指示概念 |

|

|

―――― |

指示概念 |

|||

|

動詞 |

動作動詞 |

―――― |

動作概念 |

|

|

存在動詞 |

―――― |

存在概念 |

||

|

形容詞 |

―――― |

特徴概念 |

||

|

形容動詞 |

―――― |

特徴概念 |

||

|

連体詞 |

―――― |

特徴概念 |

||

|

副詞 |

様子の副詞 |

―――― |

様子概念 |

|

|

程度の副詞 |

―――― |

程度概念 |

||

|

呼応の副詞 |

―――― |

意味概念 |

||

|

接続詞 |

―――― |

接続概念 |

||

|

感動詞 |

―――― |

感動概念 |

||

|

助詞 |

格助詞 接続助詞 |

―――― |

接続概念 |

|

|

副助詞 終助詞 |

―――― |

意味概念 |

||

|

助動詞 |

―――― |

意味概念 |

厳密には,品詞(単語)と概念の間には単語概念が入っている。また,これらの単語・概念の例を示す。

表10.4[→] 品詞・概念の対応と例

|

品詞 |

概念 |

例 |

||

|

名詞 |

固有名詞 |

―― |

個体概念 |

ソクラテス,織田信長,東京タワー,富士山,日本,『源氏物語』,忠犬ハチ公 |

|

普通名詞 |

―― |

具体概念 (一般概念) |

犬,人,鳥,動物,桜,植物,生物,机,消しゴム,ギター,トマト,バナナ,卵,車,日本刀,コンビニ,家 |

|

|

―― |

抽象概念 (一般概念) |

手,社長,作品,高校,家族,歩き,詐欺,長さ,静かさ,調子,哲学,考え,需要,正しさ,幸せ,欲求,方法,能力,雨,水,電子,時間,現在,森,空港,価値,お金,文化,サッカー,政治,オンライン,言語,情報,単語,割合,形,音,対象,存在,感覚,心 |

||

|

形式名詞 |

―― |

形式概念 |

もの,こと,ところ,とき,ため,とおり,ほう,はず |

|

|

数詞 |

―― |

数概念 |

3人,8月,2007年,9日,100円,5 cm,4番目,2,6回,1枚,いくつ |

|

|

代名詞 |

―― |

人称概念 |

私,僕,あなた,君,彼,彼女,誰 |

|

|

―― |

指示概念 |

これ,それ,あれ,ここ,そこ,あそこ,こちら,そちら,あちら,どれ,どこ,どちら |

||

|

動詞 |

動作動詞 |

―― |

動作概念 |

歩く,生きる,食べる,来る,する,変更する,デザインする,申し込む,出会う,歩行する,思考する |

|

存在動詞 |

―― |

存在概念 |

ある,いる,存在する |

|

|

形容詞 |

―― |

特徴概念 |

長い,軽い,赤い,熱い,甘い,丸い,眠い,強い,欲しい,よい,正しい,悲しい |

|

|

形容動詞 |

―― |

特徴概念 |

静かだ,豊かだ,確かです,平和だ,簡単だ,自由です,具体的だ,健康的だ,積極的です |

|

|

連体詞 |

―― |

特徴概念 |

大きな,おかしな,ほんの,この,大した,とんだ,去る,ある,あらゆる,いわゆる |

|

|

副詞 |

様子の副詞 |

―― |

様子概念 |

ゆっくり,のろのろと,すたすたと,ザーザーと,ワンワンと,ときどき,しばらく,すぐに,こっそりと |

|

程度の副詞 |

―― |

程度概念 |

少し,やや,とても,かなり,きわめて |

|

|

呼応の副詞 |

―― |

意味概念 |

おそらく,きっと,もし,仮に,まるで,あたかも,少しも,決して,どうして,なぜ,どうか,ぜひ |

|

|

接続詞 |

―― |

接続概念 |

だから,したがって,けれども,しかし,さらに,そして,あるいは,なぜなら,すなわち,ところで |

|

|

感動詞 |

―― |

感動概念 |

あら,おや,ああ,ねえ,おい,もしもし,こら,うん,いいえ,おはよう,さようなら,よいしょ,えい |

|

|

助詞 |

格助詞 接続助詞 |

―― |

接続概念 |

は,が,を,に,と,ので,けれど,ても |

|

副助詞 終助詞 |

―― |

意味概念 |

まで,さえ,だけ,かしら,ねえ,なあ,わ,ぞ |

|

|

助動詞 |

―― |

意味概念 |

だ,です,れる,させる,そうだ,ようだ,らしい,たい,まい,た,よう,ます,ない |

やはり,言語に対応する心的イメージ(基準)のようなものが,名詞以外にもあるように思われる。したがって,すべての単語に対応する心的イメージ(基準)のことを「概念」と呼ぶことにしよう。

機能(働き)による概念の分類

人間の認識・思考の形式や仕組みを明示・解明するときは,言語(品詞)によって整理するのではなく,働き・機能(概念)によって整理する方が本質的であると思われる。なぜなら,形容詞・形容動詞は形は異なるが,機能は同様のものであったり,言語によって品詞は一対一で対応していなかったり,別の品詞になっていたりするからである。例えば,英語には格助詞に対応するような品詞はなく,語順によって主語や目的語を示している。また,英語には形容動詞・連体詞・助詞という品詞はない。ただし,日本語の形容動詞・連体詞は英語の形容詞に対応していると思われる。

よって,言語によって異なる,すなわち言語に相対的な整理よりは,言語的な表現を取り去った,各言語に共通した働き・機能によって整理した方が本質的でよりよいと思われる。そして,これは記憶空間内での整理なのだろう。したがって,ここからは記憶空間の整理を行なっていくことにする。

この記憶空間には様々な概念が含まれており,ほとんどが何らかの語と対応している。前述のように,すべての単語には何らかの心的イメージ(基準)があるように思われるので,これを概念としておく。

先ほどの品詞・概念の対応表を,概念の機能によって再分類するとこのようになる。

表10.5 働きによる概念の分類

|

概念 |

品詞 |

品詞の説明 |

|

|

個体概念 |

固有名詞 |

個体を示す |

|

|

一般概念 |

普通名詞 |

一般概念を示す |

|

|

形式概念 |

形式名詞 |

形式概念を示す |

|

|

数概念 |

数詞 |

数を示す |

|

|

指示概念 |

代名詞 |

何かを指し示す |

|

|

動作概念 |

動詞 |

動作などを示す |

|

|

存在概念 |

動詞 |

存在を示す |

|

|

特徴概念 |

性質概念 |

形容詞,形容動詞,連体詞 |

性質(長期的な特徴)を示す |

|

状態概念 |

形容詞,形容動詞,連体詞 |

状態(短期的な特徴)を示す |

|

|

様子概念 |

副詞 |

様子を示す |

|

|

程度概念 |

副詞 |

程度を示す |

|

|

接続概念 |

接続詞,助詞 |

2つの項目を結びつけ,その関係などを示す |

|

|

意味概念 |

副詞,助詞,助動詞 |

1つの機能を示す |

|

|

感動概念 |

感動詞 |

言語行為を示す |

判断をするには,

- 個体概念

- 一般概念

- 動作概念

- 特徴概念

- 接続概念

などを用いる。そしてこれらには何らかの言語表現がそれぞれ対応している。

表10.6 意識作用と言語表現の対応表

|

意識作用 |

言語表現 |

|

|

判断結果 |

―――― |

命題(真偽の言える文) |

|

個体概念 |

―――― |

固有名詞 |

|

一般概念 |

―――― |

普通名詞 |

|

動作概念 |

―――― |

動詞 |

|

特徴概念 |

―――― |

形容詞,形容動詞,連体詞 |

|

接続概念 |

―――― |

助詞,接続詞 |

|

判断の対象 |

―――― |

命題の主語 |

そして,文/命題を作るときに主語になれるのが名詞だけであったことに対応して,判断の対象となれるのは個体概念・一般概念・形式概念・数概念・指示概念のみである。なお,用言(動詞,形容詞,形容動詞)は名詞化(体言化)できて,名詞化されるとそれらに対応する動作概念,特徴概念などは一般概念になると思われる。これにより,動作概念や特徴概念なども間接的に判断の対象になることができる。

命題

以上のような品詞の単語を組み合わせることによって,文/命題が作られることになる。文/命題を作るには,必ず主語と述語が必要であり,主語は「誰が」「何が」に当たる文節であり,述語は「どうする」「何だ」「どんなだ」「ある」「ない」などを表す文節である。そして,主語の中心となる語は名詞である。すなわち,何らかの対象を主語として文/命題を作るためには,その対象を名詞化しなければならない。

名詞以外の品詞の単語にも何らかの心的イメージが対応する。例えば,動詞「歩く」,形容詞「大きい」,副詞「たまに」などである。これらは直接は命題の主語になれない。ただし,動詞「歩く」の名詞化「歩くこと」,形容詞「大きい」の名詞化「大きさ」などは命題の主語になれる。例えば,「歩くことは健康によい。」「大きさは普通である。」などと用いることができる。名詞化することによって,判断の対象にもなる。しかし,副詞「たまに」などには名詞形が存在せず,名詞化できないため,命題の主語にならない。

どのような単語でも,意味を知っているかぎり,その心的イメージや基準というもの(概念)をもっている。しかし,それらのすべてが命題の主語になり,判断の対象になれる概念というわけではないようだ。やはり,命題の主語になれるのは名詞のみで,判断の対象になれるのは名詞に対応した心的イメージや基準の概念のみである。ただし,名詞以外の品詞でも,名詞化をすることで名詞として命題の主語になったり,それに対応してその概念が判断の対象となれるのだろう。

言語の役割=ネームタグ

ここまで,単語や言語などについて吟味してきた。

では結局,言語とは何だろうか。言語は単語の集まりであった。そして,単語はネームタグのようなものであると言えるだろう。つまり,記憶空間内にある概念などの基準としての心的イメージに名前をつけるのが単語の働きである。すなわち,単語は概念に付けられた名前であると言える。

言語は単語の集まりであり,単語は概念につけられた名前である。

哲学に言語は必要か?

もし言語(単語)がこのようなものであるならば,原理的には単語(名前)は個体を記憶,保持しておくためには必要というわけではない。個体は知覚面から分節化されれば,記憶空間における個体概念の記憶のみによって保持できるからである。

図10.34 知覚面上の個体の記憶空間への移動

他の概念についても同様のことが言える。そして,概念を用いた判断についてもネームタグとしての言語(単語)は必要というわけではないことになる。すなわち,言語を用いて文/命題を作らずとも,判断ひいては哲学をすることが可能であるということになる。よって,哲学に言語は必要というわけではないと言える。

では,言語を用いる利点は何だろうか。

そもそも,哲学的探究というのは基本的に主観世界だけで行なえるものである。しかし,主観世界だけで行なうには限界がある。その限界を拡張させ,我々の思考の能力を飛躍的に向上させてくれるのが言語であると考えられる。思考における言語の役割はそのような補助的なものである。具体的には記憶・思考を補助していると思われる。

まず,言語は我々の記憶を補助してくれる。第一に,我々は正しい記憶を変わらずにもち続けることは困難である。変化しうる記憶に対して,変化しえない名前をつけておけばそれらの概念はそれ自体不変のものとして保持・記憶することができる。

第二に,名前をつけることによって記憶を効率よく引き出すことができる。なぜなら,指示や参照をすることができるからである。また,単語や文を紙などに書いて保存できるため,書かれたものは記憶しなくてよくなる。言わば,「紙に記憶させる」ことができるようになる。

そして,こういった記憶の補助によって,結果的に我々の思考も補助されることになる。なぜなら,思考で使用される情報の大部分は記憶された情報であるからである。以上のことから,主観世界だけで思考をするよりも言語を用いた方がはるかに簡単に思考ができるように思われる。

ところが,言語はそういった記憶や思考だけに用いられるのではない。むしろ,もともと言語はコミュニケーションにおいて使用されており,その成果を思考にも応用したものだろう。すなわち,言語を用いることによって他者とのコミュニケーションがとれるようになる。外延的に定義される概念というものは,その現われ方を情報として捨てて,名前として共有することができる。これは決して記憶ではできないことでもある。この際,どのように見えているか現われているかは名づけの際に問題になっていないため,共有された名前の中には現われ方についての情報が一切含まれておらず,これが「逆転スペクトルの懐疑」などが生じる原因にもなると思われる。

このように,言語には記憶・思考の働きを補助したり,他者とコミュニケーションをとれるようにするという利点がある。よって,私は問題が生じるまでは,言語を補助的に使いながら哲学を進めていくことにする。

さて,ここまでの議論は言語を用いて考察され,言語によって記述されてきたように思われる。しかし,言語をどういったものか規定する前に言語を用いて為された考察というのはまったく無効になってしまうのだろうか? 私にはそうではないと思われる。

確かに,本章においてようやく言語の役割がどういうものかを吟味し,定義することができた。その一方で前章までに,「真理」や「個体」などの概念を吟味し,その定義を表記するために言語を用いてきたように思われる。しかし,それは本質的には主観世界による思考を効率よく行なうために表現・参照・指示・保存といった言語の力を利用していたにすぎず,今や言語なしでも改めてそれを定義することが主観世界のみによって可能となった。決して,言語によって真理や個体などが基礎づけられていたわけではない。真理や個体などは今や主観世界によって基礎づけられている。哲学を含む思考において,言語は補助的に使用してもよいものであるが,本質的に必要なものというわけではない。

また,言語を用いてコミュニケーションができることから,哲学を含む思考によって作られた真理は,言語によって表現することができる。そして,これを「思想」と呼ぼう。すなわち,哲学を含む思考とは思想を作る過程の1つと言ってもよい。この思想というものは一般に,論文や書籍として公開される。ちなみに,私にとっては国語辞書も思想の一種である。